Entre la France et le Royaume-Uni, les limites de la coopération militaire

Alors que Londres cultive sa proximité avec Washington et approfondit ses liens avec Berlin sur les questions sécuritaires, la visite du président français au Royaume-Uni jusqu’au 10 juillet souligne le fragile partage des enjeux de défense entre les deux pays.

Même si la visite d’Etat du président de la République, Emmanuel Macron, à Londres, qui a débuté le 8 juillet et s’achève le 10, prévoit d’aborder les enjeux environnementaux, culturels et migratoires, elle comporte surtout une importante dimension militaire. Le ministre des armées, Sébastien Lecornu, accompagne le chef de l’Etat sur l’ensemble de ce déplacement, et la visite doit se terminer par des annonces, jeudi, sur la base militaire de Northwood, au nord de la capitale britannique, qui héberge l’une des principales bases de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), le commandement militaire dévolu aux opérations maritimes.

Cette volonté de renouveler les liens militaires demeure toutefois un défi, même si, sur le plan opérationnel, les états-majors partagent une forte culture commune de l’engagement (Afghanistan, Irak pour les Britanniques, Sahel pour les Français) et se respectent. Le souhait des deux pays d’afficher la robustesse de leur tandem face aux défis renouvelés de la défense du Vieux Continent, passera par l’organisation, jeudi, d’une réunion de la « coalition des volontaires », ce groupe d’une trentaine de pays prêts à déployer des moyens militaires en Ukraine, en cas de cessez-le-feu. Mais les options d’approfondissement de la coopération de défense apparaissent aujourd’hui limitées, y compris sur l’aide à l’Ukraine.

Les traités de Lancaster House, signés en 2010 par Nicolas Sarkozy et le conservateur David Cameron, constituent le fondement de la coopération de défense et de sécurité. Au début des années 2020, il y avait eu une première tentative pour les actualiser. Des efforts ruinés en 2021 avec l’accord Aukus entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie visant à fournir à Canberra des sous-marins à propulsion nucléaire alors que ceux-ci devaient au départ être achetés à la France.

Réaffirmation de l’alignement avec Washington

Les discussions ont repris ces derniers mois. Mais en parallèle, Londres a aussi avancé son propre agenda de défense avec d’autres pays-clés. « Du coup, rien ne dit que cette visite permette d’aller au-delà du simple “refresh” du traité », estime Héloïse Fayet, chercheuse à l’Institut français des relations internationales (IFRI) qui a participé à certains de ces travaux amont.

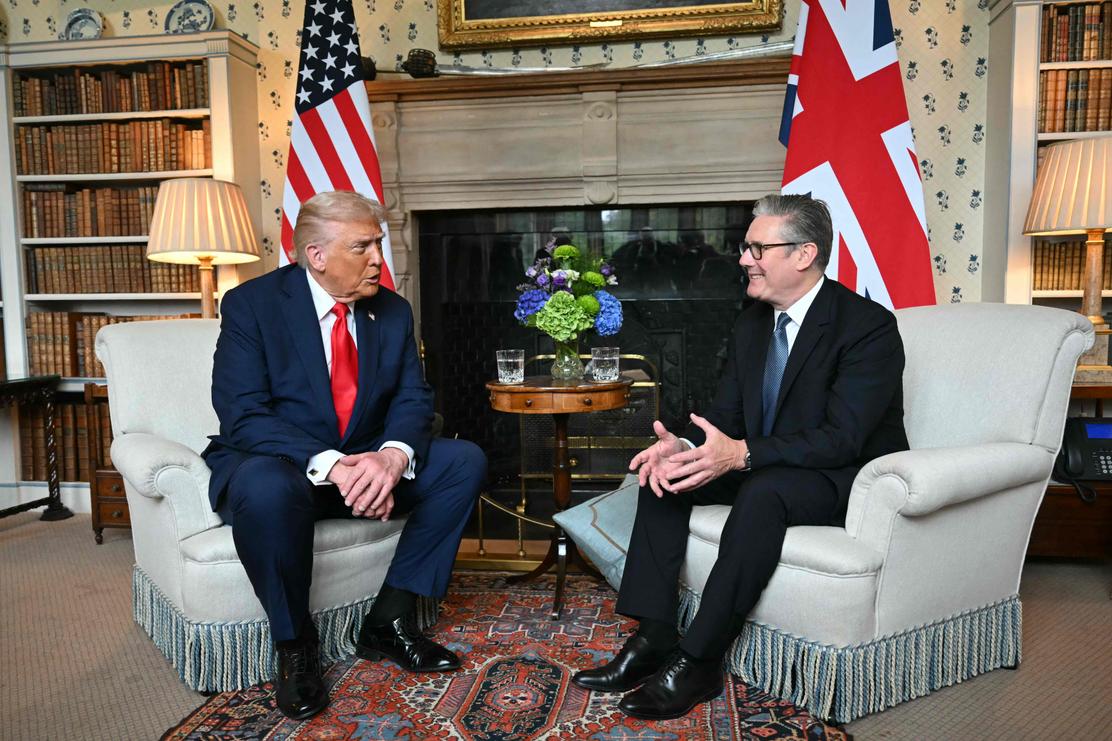

Dans le domaine de la dissuasion par exemple, Londres a récemment réaffirmé son alignement avec les Etats-Unis, malgré les inquiétudes liées au rapprochement entre Moscou et Washington exprimées par les diplomates et experts britanniques. Alors que des débats inédits ont émergé, ces derniers mois, sur la manière dont Paris pourrait faire bénéficier d’autres pays européens de son « parapluie » nucléaire, en lien éventuel avec les capacités nucléaires de Londres, le 25 juin, les Britanniques ont finalement coupé l’herbe sous le pied des Français, en annonçant vouloir reconstituer une flotte d’avions de chasse capables d’emporter une arme nucléaire, construits par l’américain Lockheed Martin en lien avec le britannique BAE Systems.

A la fin de la guerre froide, faute de moyens, le Royaume-Uni avait, à la différence de la France, abandonné sa composante aéroportée pour ne conserver que des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), au nombre de quatre. Or fin juin, Londres a annoncé faire évoluer une commande de 138 avions de type F-35, lancée depuis 2006, afin qu’une douzaine puisse emporter, si besoin, des missiles nucléaires. Aucun calendrier n’a été précisé, mais le signal est clair : la dissuasion britannique continuera à s’inscrire exclusivement dans le cadre de l’OTAN et Londres n’entend pas amorcer un quelconque découplage technologique et opérationnel avec Washington.

Cette décision ne devrait pas empêcher une déclaration sur les enjeux de dissuasion. Depuis 1995 et la déclaration dite « de Chequers » (au Royaume-Uni), les « intérêts vitaux » de Paris et Londres – deux seules puissances nucléaires européennes – sont censés être interconnectés. « Sur le terrain de la dissuasion, il y a toujours à faire dans le domaine du symbole, on peut imaginer des annonces de patrouilles communes entre SNLE britanniques et sous-marins nucléaires français. La décision de Londres avec les F-35 n’est toutefois pas le message que Paris aurait souhaité envoyer », reprend Mme Fayet.

Traité Londres-Berlin

Dans le cadre de leur accord de « reset » (réinitialisation) signé fin mai avec l’Union européenne (UE), les Britanniques se sont aussi activés pour bénéficier des outils dont l’UE s’est dotée pour dynamiser l’industrie de défense européenne,comme le fonds SAFE, d’un montant de 150 milliards d’euros, ou l’instrument d’achat d’armement en commun EDIP. Les critères pour y être éligibles, notamment la part minimale de composants européens, ne sont pas ceux qu’espérait Paris. « Les Français ont dû assouplir leur position », remarque Elie Tenenbaum, directeur du centre des études de sécurité de l’IFRI.

Depuis l’été 2024, le Royaume-Uni s’est également rapproché de l’Allemagne avec la négociation d’un nouveau traité de défense bilatéral appelé « Trinity House », qui devrait être signé le 17 juillet. Il contient une clause de protection mutuelle. Et ce, alors que Paris et Berlin entretiennent des relations compliquées sur les affaires militaires en raison d’une concurrence féroce entre leurs industriels. Londres est aussi engagé depuis 2022 dans un projet d’avion de chasse de sixième génération – le Global Combat Air Programme – avec l’Italie et le Japon, destiné à concurrencer un projet similaire franco-allemand, le SCAF (système de combat aérien du futur), englué dans les difficultés.

Sur l’aide à l’Ukraine, Londres et Paris n’ont en outre pas totalement la même approche. Le Royaume-Uni est beaucoup plus ouvert à un financement direct de l’industrie de défense ukrainienne, alors que Paris préfère inciter Kiev à acheter des armements français. Les modes de production des industriels britanniques sont aussi plus souples, avec des petites séries d’équipements qui peuvent être vite employés par les forces ukrainiennes et adaptés en fonction des évolutions du front, devenu un laboratoire de nouvelles technologies militaires.

Les contraintes budgétaires très fortes des deux côtés de la Manche limitent le niveau des ambitions communes. Côté français, des réflexions existent pour pousser l’effort de défense à hauteur de 3,5 % du produit intérieur brut (PIB) à l’horizon 2035. Côté britannique, M. Starmer, chef du Parti travailliste, s’est aussi engagé auprès de l’OTAN à un objectif de 3,5 % du PIB d’ici à 2035. Mais pour atteindre les 2,5 % du PIB en 2027, il a sacrifié les fonds allant au développement international, provoquant la colère d’une partie de ses troupes, et ces injections de fonds à plus court terme sont à peine suffisantes pour compenser des années de sous-investissements dans les forces armées.

Les contraintes budgétaires vont jusqu’à limiter les capacités de déploiement des forces britanniques sur le flanc est et en soutien à l’Ukraine. Elles hypothèquent aussi la crédibilité militaire de Londres dans de nombreux domaines où ses ambitions suscitent des interrogations. Comme lorsque, début juin, M. Starmer a annoncé vouloir augmenter le format de la sous-marinade britannique, en passant d’ici à la prochaine décennie, de sept à douze sous-marins nucléaires d’attaque dans le cadre de l’alliance Aukus.

Du fait de ces divergences, c’est donc plutôt sur l’aide à l’Ukraine que les deux pays sont attendus lors de cette visite. Une réactivation de la Combined Joint Expeditionary Force, cette force expéditionnaire conjointe créée en 2016, mais qui n’a jamais été très dynamique, pourrait ainsi être annoncée, pour donner corps à la « force de réassurance » à laquelle travaille la « coalition des volontaires ». Pour l’heure, cette dernière, lancée en mars pour mettre la pression sur Moscou, « a décollé, mais n’a pas atterri », rappelle M. Tenenbaum.

[Source: Le Monde]