Maladie de Parkinson : la recherche pour de meilleurs traitements en effervescence

En attendant l’arrivée de thérapies qui ralentiraient la progression de cette pathologie neurodégénérative, la prise en charge des symptômes s’améliore. Un espoir pour les quelque 200 000 personnes actuellement traitées en France, alors que le nombre de cas augmente de façon inquiétante.

La distance était importante, mais Marianne (les prénoms ont été changés) n’a pas hésité. Pleine d’espoirs et d’attentes, la sexagénaire a fait la route de Poitiers, avec sa sœur, pour ce rendez-vous médical au centre expert Parkinson de la Pitié-Salpêtrière, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), dans le 13e arrondissement. « Moi, ce que je souhaite simplement, c’est que mon état s’améliore un peu… je veux bien tout essayer ! », lance-t-elle au neurologue qui la reçoit, le professeur David Grabli. Son bras droit s’agite par saccades, sa jambe aussi par moments, tandis qu’elle raconte son histoire, l’évolution de sa maladie depuis que le diagnostic de Parkinson est tombé, en 2019. Au départ, ce n’était qu’un tremblement du majeur – « celui-là ! », s’exclame-t-elle en brandissant la main droite. Mais la situation est vite devenue très inconfortable, le tremblement se généralisant.

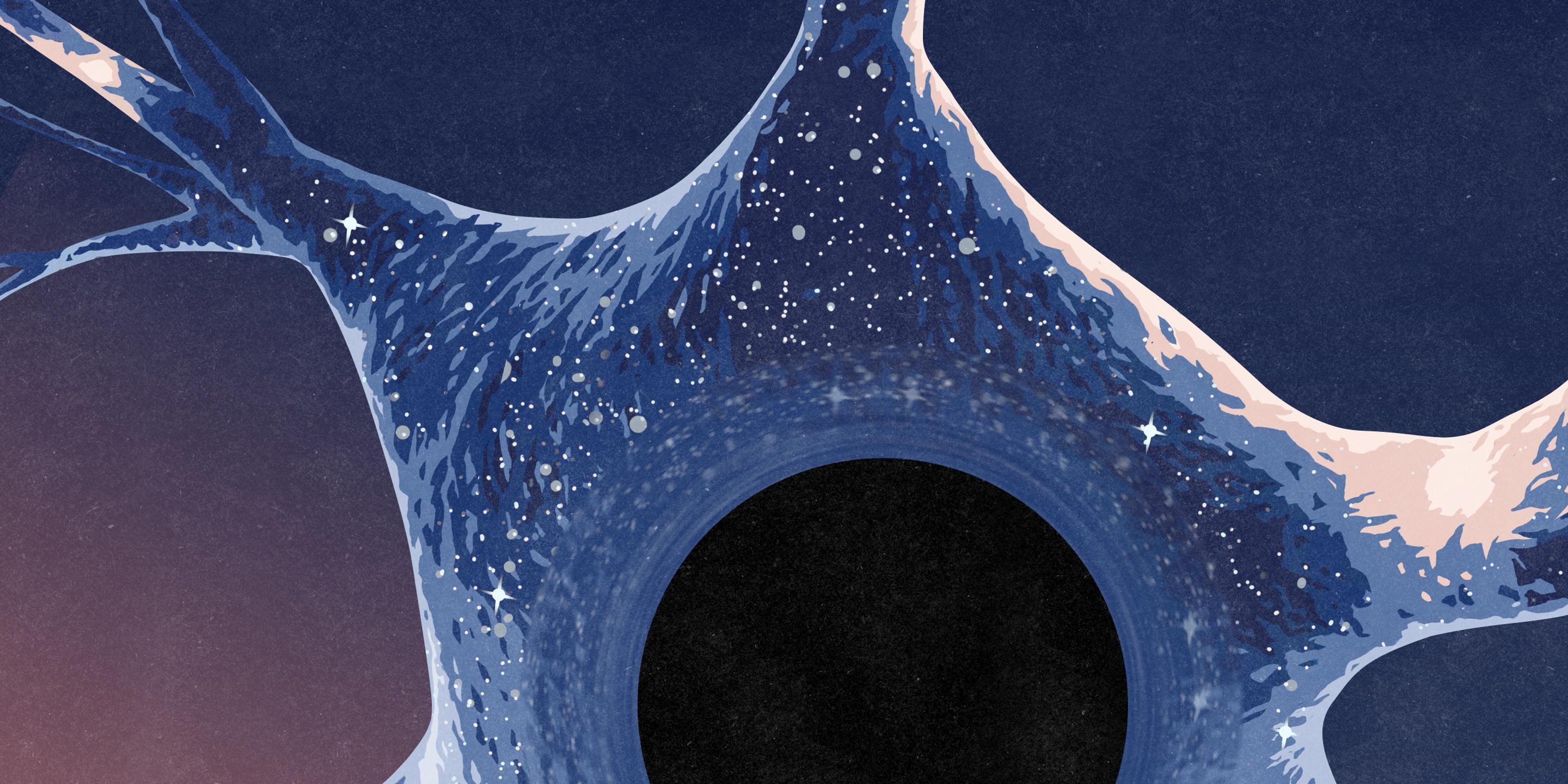

Ce symptôme – emblématique de la maladie de Parkinson, et pourtant pas systématique – est une composante de la « triade motrice » que présentent les patients, avec la lenteur des mouvements (akinésie) et la rigidité musculaire, rappelle Florence Cormier-Dequaire, neurologue et coordinatrice du centre expert. Ces troubles, qui surviennent après une phase asymptomatique de plusieurs années, sont la conséquence de la dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques dans le cerveau – en particulier ceux de la substance noire, une région cérébrale clé pour la coordination des mouvements. Environ 200 000 personnes en France sont traitées pour cette maladie neurodégénérative, la deuxième plus fréquente après Alzheimer. Quelque 25 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Les premières années, la prise d’un traitement par lévodopa (précurseur de la dopamine) ou agonistes dopaminergiques (qui miment son effet) permet de réduire efficacement les symptômes moteurs en compensant le déficit induit par la perte neuronale.

Ce fut le cas de Marianne, pendant près de six ans. « [Mais], en février dernier, la situation est devenue ingérable, ma tête ne tenait plus, mes pieds restaient collés au sol, je ne pouvais plus bouger… J’ai fait quatre chutes en cinq jours : j’étais debout et d’un coup, pouf, je tombais », décrit-elle. Son neurologue de Poitiers a alors augmenté ses doses de lévodopa, ce qui a amélioré son état de façon considérable. Mais les tremblements ont persisté. C’est pourquoi il l’a dirigée vers le centre de la Pitié-Salpêtrière, le seul des vingt-six centres experts Parkinson français à pratiquer – depuis 2023 – des ultrasons focalisés à haute intensité. Cette technique, qui vise à supprimer les tremblements en réalisant des petites lésions dans le thalamus (ce qui neutralise la suractivation de certains circuits neuronaux à l’origine des tremblements), a l’avantage de ne pas nécessiter d’ouverture de la boîte crânienne.

« On procède à des destructions tissulaires très localisées, avec une précision millimétrique, qui vont modifier le fonctionnement des structures cérébrales profondes », explique à sa patiente David Grabli. Mais il prévient : les lésions sont irréversibles, et de facto, les effets thérapeutiques et indésirables aussi.

Il l’examine alors, motricité, posture, réflexes… et finit par trancher : « Pour vous, les ultrasons, ce n’est pas un très bon calcul… » Car Marianne ne présente pas que des tremblements, elle souffre aussi d’autres troubles, dont des mouvements involontaires anormaux (une dyskinésie), qui ne seront pas résolus par des lésions du thalamus. Elle devrait donc, même en cas d’intervention, continuer à prendre des médicaments.

Neurostimulation

Mais d’autres solutions existent pour les patients qui, comme elle, ont atteint un stade plus avancé de la maladie et ne répondent plus de façon satisfaisante aux traitements dopaminergiques oraux. « La moitié des patients sous lévodopa ont des complications au bout de cinq ans de traitement, précise David Devos, neurologue au CHU de Lille. Cela se traduit par une fluctuation entre des moments où ils sont bien, d’autres où ils présentent des mouvements involontaires liés à un surdosage, et d’autres encore où les symptômes reviennent. »

Le recours à la stimulation cérébrale profonde est une autre option. Cette technique, plus invasive puisqu’elle nécessite l’implantation d’électrodes dans le cerveau, consiste à envoyer des impulsions électriques – le plus souvent dans le noyau subthalamique – pour restaurer le fonctionnement des réseaux neuronaux. Cela induit une stimulation dopaminergique continue, qui abolit le phénomène de fluctuations.

Cette approche thérapeutique conduit à une « amélioration notable de l’akinésie, de la rigidité des muscles et des mouvements, et du tremblement, explique le professeur Stephan Chabardès (CHU de Grenoble, université Grenoble-Alpes et Clinatec). Dans 50 % à 60 % des cas, cela permet de réduire considérablement la prise de médicaments ». Son déploiement a été une « avancée majeure dans le traitement de la maladie de Parkinson, témoigne David Grabli.La qualité de vie de certains patients s’en est trouvée radicalement changée ».

Mise au point au début des années 1990, la neurostimulation est devenue de plus en plus précise et accessible au fil des ans. L’utilisation de bras robotisés pour placer les sondes avec « beaucoup plus de précision », le recours à des outils de visualisation par IRM plus performants pour mieux cibler le noyau subthalamique et « réduire le temps opératoire », ou encore l’utilisation d’électrodes directionnelles sont autant d’avancées qui ont amélioré les résultats de l’intervention, détaille Stephan Chabardès.

« Mais surtout, comme on a acquis de l’expérience et qu’on dispose maintenant d’outils pour améliorer la précision du geste chirurgical, on peut opérer sous anesthésie générale, ce qui est beaucoup plus confortable pour le patient », fait valoir le neurochirurgien. Fini le temps où il fallait faire participer le patient pendant la chirurgie pour cibler avec justesse la zone à stimuler, ce qui n’était possible qu’avec une anesthésie locale…

Nouveaux modes d’administration

Plusieurs équipes de chercheurs planchent par ailleurs sur un principe de « stimulation en boucle fermée », par lequel il serait possible d’« enregistrer des activités neuronales, de les transformer en signal mathématique [qui serait corrélé à l’état clinique du patient], et de déclencher la stimulation lorsque le patient en a besoin », note le professeur Chabardès, qui s’attend à voir émerger des résultats positifs au cours des prochains mois ou des prochaines années. Pour l’heure, c’est le neurologue qui ajuste les réglages du stimulateur en fonction de l’état du patient et de la progression de ses symptômes.

Néanmoins, les critères d’éligibilité à la stimulation cérébrale profonde sont stricts : seuls 10 % des patients parkinsoniens peuvent en bénéficier. « Et certains d’entre eux refusent de se faire opérer quoi qu’il arrive, même si leur profil est bon, souligne Florence Cormier-Dequaire. Cela joue dans le choix du traitement, tout comme leur âge, leurs comorbidités, le type de maladie ou encore les effets secondaires des médicaments… »

Ces patients peuvent alors opter pour un système de pompe sous-cutanée ou intra-intestinale qui délivre en continu le traitement médicamenteux. Si certaines d’entre elles existent depuis trente ans, on constate là aussi des évolutions récentes, avec par exemple l’arrivée, en novembre 2024, d’une pompe sous-cutanée à lévodopa. Son profil de tolérance est « théoriquement meilleur » que celui de la pompe typiquement utilisée, à base d’agonistes dopaminergiques – des molécules qui posent parfois des problèmes de tolérance cognitive et psychiatrique, notamment « autour du contrôle des addictions », indique Florence Cormier-Dequaire. « On commence à avoir les premiers retours de patients, fait savoir à ce propos Amandine Lagarde, directrice générale de l’association France Parkinson. Les résultats sont, comme toujours, très dépendants de chaque personne : pour certains, c’est bien mieux, et pour d’autres, malheureusement, cela ne fonctionne pas. Cela reste donc une alternative parmi d’autres, mais qui élargit le champ des moyens thérapeutiques. »

« On progresse beaucoup sur les modes d’administration de la lévodopa et la capacité à l’utiliser de manière appropriée, estime le professeur Grabli. Cela permet d’étirer ses bénéfices sur une période plus longue et de répondre à des situations très complexes de gestion thérapeutique parfois intenables. »

Un nouveau mode d’administration – directement dans le cerveau – pourrait d’ailleurs bientôt compléter ce panel. C’est tout l’objet des recherches de David Devos et de ses collègues, à Lille, qui ont voulu contourner un inconvénient majeur de la dopamine : elle ne passe pas la barrière hématoencéphalique. Cela explique pourquoi on lui préfère son précurseur, la lévodopa, qui, elle, peut franchir cette barrière protectrice du cerveau avant d’y être transformée en dopamine.

Ni guérir ni même ralentir

Les résultats des premiers essais menés chez 12 patients, publiés en janvier dans la revue Nature Medicine, sont prometteurs : l’injection de dopamine anaérobie (en milieu sans oxygène), ou A-dopamine, directement dans le cerveau s’est montrée plus efficace pour soigner les symptômes moteurs des patients que la prise d’un traitement antiparkinsonien oral. « L’A-dopamine intracérébrale fonctionne remarquablement et est bien tolérée, assure David Devos, qui espère lancer, en 2026, un essai de plus grande ampleur pour confirmer ces résultats. Si l’on arrive à bien déployer ce traitement à des stades avancés de la maladie, on essaiera alors de le commencer plus tôt, pour peut-être réussir à changer le cours évolutif de ces patients. »

Car, pour l’heure, aucun traitement ne permet de guérir de la maladie de Parkinson, ni même d’en ralentir la progression. Lévodopa, agonistes dopaminergiques, ultrasons ou neurostimulation… toutes ces options agissent sur les symptômes, mais n’enrayent en aucun cas les phénomènes de mort neuronale à l’œuvre dans le cerveau.

« Je n’arrête pas d’entendre parler de la recherche qui avance vite… mais visiblement cela n’arrive pas jusqu’à nous ! », fait justement remarquer Cécile, dans la salle de consultation du professeur Grabli, au centre expert Parkinson. Elle vient pour le suivi de sa mère de 77 ans, malade depuis une dizaine d’années et recroquevillée dans son fauteuil roulant, qui souffre, entre autres, d’hallucinations, de « douleurs musculaires terribles avec une sensation de brûlure », et qui se pense en mai 2009. « Pour les difficultés psychiques et cognitives comme celles de votre mère, les choses bougent lentement, concède le neurologue. En revanche, il se pourrait que, d’ici trois à six ans, on ait un traitement qui freine l’évolution de la maladie. »

« Les patients nous posent souvent la question… Jusqu’ici, on n’a pas trouvé de traitement neuroprotecteur, mais il y a beaucoup de protocoles de recherche en cours, complète Florence Cormier-Dequaire, qui collabore à ces fins avec le centre d’investigation clinique de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Il y a encore dix ans, on n’avait aucune piste ! »

Au total, on dénombrait, en 2024, « plus de 136 essais cliniques actifs » visant à identifier des molécules pour ralentir la progression de la maladie, limiter les symptômes ou réduire les effets indésirables des traitements, dénombre Marie Fuzzati, directrice scientifique de France Parkinson.

Les meilleures pistes

Quelles pistes se démarquent ? Pour David Grabli, un antidiabétique de la famille des analogues du GLP-1, le lixisénatide, a tout d’un candidat « intéressant », car il cible plusieurs processus altérés dans la maladie de Parkinson, comme la fonction mitochondriale, le métabolisme énergétique ou les mécanismes d’inflammation neuronale. Selon de premiers résultats, publiés en 2024, les patients traités par lixisénatide pendant un an n’ont pas présenté d’aggravation de leurs symptômes moteurs alors que, dans le même temps, l’état des patients sous placebo s’était dégradé. Néanmoins, il faut rester prudent, comme le prouve l’exemple de l’exénatide, un autre analogue du GLP-1 : l’effet bénéfique qu’il semblait produire dans les études préliminaires n’a pas été retrouvé dans un essai de phase 3 de plus grande ampleur.

Une autre piste qui pourrait aboutir prochainement est celle des immunothérapies ciblant l’alpha-synucléine, une protéine qui s’agrège dans le cerveau des patients. Toutefois, préviennent les spécialistes, les effets thérapeutiques de cette stratégie apparaissent à ce stade très modestes. Mêmes réserves concernant d’autres stratégies thérapeutiques en cours de développement, comme la thérapie génique (qui vise à corriger des dysfonctionnements grâce à l’introduction de gènes correcteurs) ou la greffe de cellules souches (qui permettrait de remplacer les neurones morts). Des techniques assez invasives et dont la pertinence reste à confirmer. Un regain d’intérêt pour la thérapie cellulaire – notamment l’injection de cellules souches pluripotentes induites – semble néanmoins se dessiner, avec la publication récente de deux études préliminaires suggérant l’innocuité de l’intervention, et de premiers signaux d’une possible efficacité sur les symptômes moteurs.

A Grenoble, Stephan Chabardès travaille pour sa part sur la photobiomodulation, une technique qui consiste à envoyer des ondes infrarouges à proximité des neurones dopaminergiques de la substance noire, qui dégénèrent chez les malades de Parkinson, afin d’y relancer la production de dopamine. Pour l’heure testée chez un tout petit nombre de patients, donc encore très préliminaire, cette stratégie pourrait « favoriser la restauration des neurones qui sont en souffrance mais pas encore morts, donc ralentir la progression de la maladie », espère le neurochirurgien.

Mais, au-delà des traitements médicamenteux, « il ne faut pas oublier que des interventions non pharmacologiques peuvent [aussi] être très efficaces pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie de Parkinson, note Marie Fuzzati. Les études démontrent que la pratique d’une activité physique régulière, et un peu soutenue, a un grand impact sur les symptômes moteurs et non moteurs, et semble pouvoir ralentir la progression de la maladie ».

Manque de professionnels référents

En outre, ajoute la directrice scientifique de France Parkinson, l’activité physique pourrait réduire le risque de développer la maladie, comme cela a été observé récemment en France dans une large cohorte de femmes : celles qui avaient fait le plus d’activité physique dans leur vie présentaient un risque de maladie de Parkinson significativement diminué de 25 %.

Or, la prévention est un point essentiel face à la dynamique actuelle de flambée du nombre de cas : en 2018, on anticipait 12 millions de cas dans le monde en 2040, un nombre atteint dès 2021. Et l’on s’attend à un doublement d’ici à 2050.

Et pourtant, même si cette maladie neurodégénérative est la deuxième plus fréquente après la maladie d’Alzheimer, les patients restent souvent confrontés au manque de connaissances du monde médical et paramédical. « Les médecins généralistes n’ont en général qu’un ou deux malades de Parkinson dans leur patientèle et n’ont pas eu de formation très spécifique sur le sujet, explique Amandine Lagarde. C’est difficile pour eux d’être les bons interlocuteurs et d’accompagner au mieux le patient. » Et le problème se pose aussi « à l’hôpital, dans les services de soins palliatifs, ou encore les Ehpad… beaucoup de patients nous remontent le problème de formation des professionnels ».

A cela s’ajoute le fait que les malades « n’ont accès à leur neurologue qu’au mieux deux fois par an, du fait d’un manque de spécialistes et des déserts médicaux », déplore Mme Lagarde. Or, les capacités des centres experts sont limitées. A la Pitié-Salpêtrière par exemple, de 3 000 à 4 000 patients sont vus chaque année, et un neurologue fait le tri chaque semaine parmi 200 demandes de consultation.

La stratégie quinquennale sur les maladies neurodégénératives, promise pour janvier 2024, n’est toujours pas publiée, regrette Amandine Lagarde. En attendant, dénonce-t-elle, « les moyens alloués restent insuffisants pour vraiment prendre en compte les besoins des patients parkinsoniens. Et pour répondre aux enjeux sociétaux que va poser cette maladie dans les années à venir ».