La mission chinoise Chang’e-6 découvre des traces d’astéroïde sur la face cachée de la Lune

L’étude des échantillons lunaires rapportés par la sonde chinoise en juin 2024 a révélé la présence de chondrites de type CI, très rares sur Terre. Leur examen pourrait contribuer à lever le voile sur l’histoire de notre satellite.

Lorsque la sonde chinoise Chang’e-6 a ramené 1 935,3 grammes de roches lunaires sur Terre en juin 2024, les chercheurs s’attendaient probablement à trouver des éléments propres à notre satellite naturel. Quelle ne fut pas leur surprise de constater que ces moins de 2 kilos de sédiments contenaient aussi du matériel « extralunaire », c’est-à-dire des traces d’un astéroïde ayant frappé la Lune.

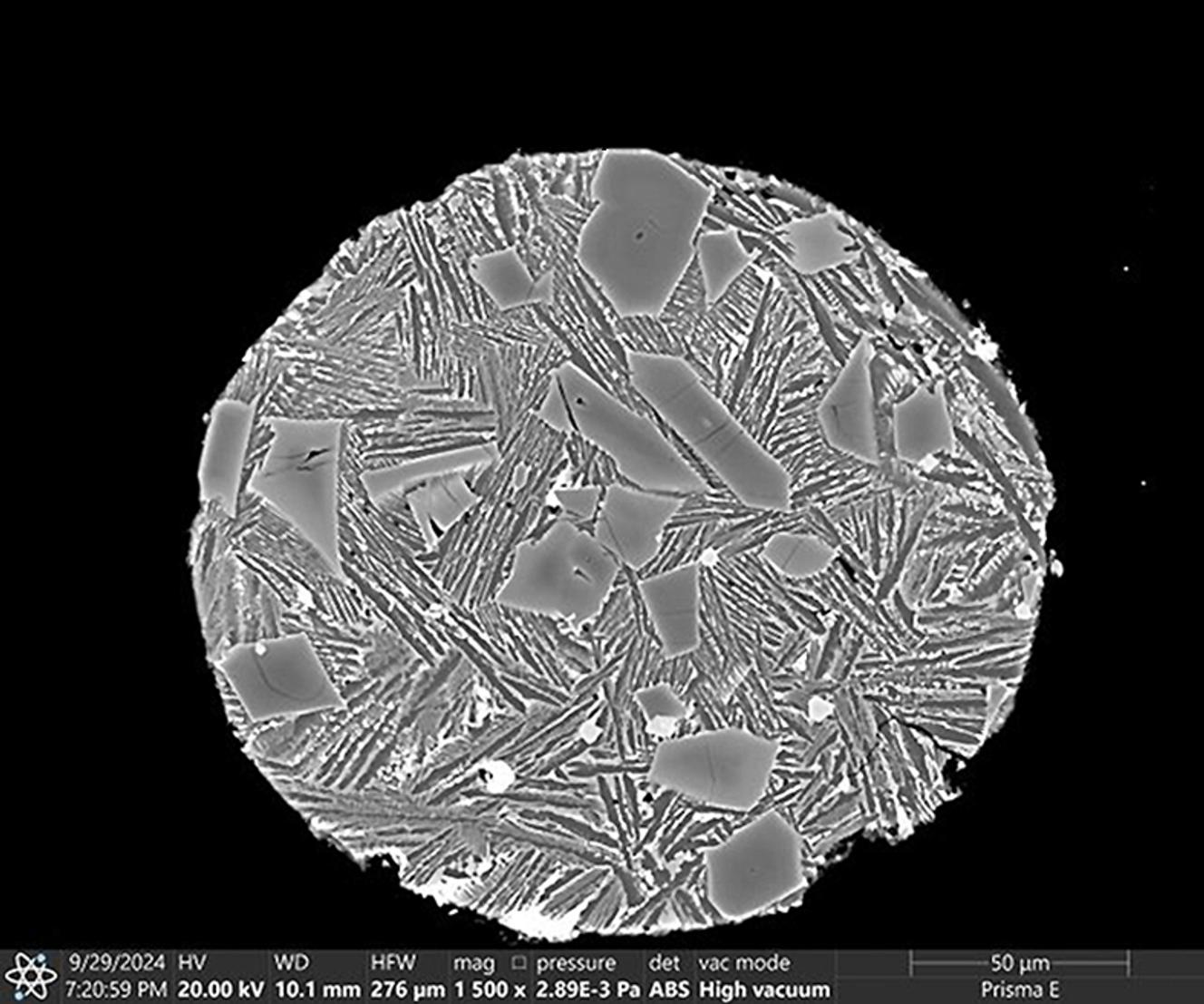

Publiés dans la revue PNAS lundi 20 octobre, les résultats de cette équipe de géochimistes de Canton (Chine) montrent que les échantillons étudiés (2 grammes) contiennent sept fragments de roche renfermant de l’olivine, un minéral silicaté que l’on s’attend à dénicher au sein du manteau lunaire, sous la croûte.

Mais les analyses ont rapidement révélé que les quantités de certains matériaux, comme le fer ou le manganèse, étaient beaucoup plus élevées que celles que l’on trouve habituellement sur la Lune. Le taux de zinc est par exemple cent fois supérieur à celui que l’on devrait déceler dans le manteau lunaire. Un enrichissement qui ne peut s’expliquer que par l’apport extérieur d’un astéroïde. Lesdits fragments d’olivine ne sont pas directement issus de l’astéroïde mais se sont formés après la collision, par le mélange des roches en fusion de la Lune et de l’astéroïde qui ont cristallisé après s’être refroidies.

Nature très friable

Après avoir étudié les rapports entre les différents isotopes de l’oxygène de ces fragments, les chercheurs ont identifié le coupable comme étant une chondrite de type CI, c’est-à-dire une météorite carbonée relativement riche en eau et en autres éléments volatils. En raison de leur nature très friable, ces météorites sont très rares sur Terre, où elles se désagrègent bien avant de toucher le sol. Elles ne représentent logiquement qu’une infime proportion des météorites retrouvées.

Mais il en est autrement dans l’espace, où l’on retrouve davantage ce type de composition dans les astéroïdes de la ceinture principale. Les astéroïdes Bénou et Ryugu illustrent bien cet état de fait, puisqu’on a longtemps pensé qu’ils appartiendraient au type CM, une autre famille de chondrites, avant que leur étude, grâce à deux missions de retour d’échantillons en 2019 et en 2020, ne montre que leur composition était semblable à celle des météorites de type CI. « C’est le type d’astéroïdes qui ont la composition la plus proche de celle du Soleil, donc, a priori, c’est celui qui devrait être le plus commun dans le Système solaire », explique Frédéric Moynier, chercheur en cosmochimie à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP). Le fait que l’on découvre des traces de ces astéroïdes riches en eau à la surface de la Lune devrait permettre de mieux comprendre comment celle-ci, la Terre ou Mars ont reçu leur eau.

La question est centrale chez les planétologues, mais il est aujourd’hui encore très difficile d’y répondre. La difficulté à expliquer comment ces trois corps telluriques présentent aujourd’hui encore de l’eau (sous forme liquide ou solide) tient au fait qu’ils se sont formés relativement proches du Soleil, à une distance où la température rend le maintien de l’eau et des autres molécules volatiles très difficile. A contrario, plus on s’éloigne du Soleil, au-delà de ce que l’on appelle la « ligne des glaces », et plus on trouve d’éléments volatils, dont l’eau, très présente sur de nombreuses lunes glacées de Jupiter et de Saturne.

Modèles « contradictoires »

Pour répondre à cette question, les astronomes ont développé deux modèles « contradictoires » : « Soit les planètes se sont formées sans eau près du Soleil, et toute l’eau a été amenée par des chondrites carbonées formées plus loin du Soleil. Soit il y avait quand même suffisamment d’eau piégée dans les minéraux qui ont servi à la formation de la Terre pour qu’elle soit déjà là dès le départ », observe Frédéric Moynier.

Les « reliques » de cette collision avec un astéroïde renforcent l’hypothèse selon laquelle ces astéroïdes fortement hydratés ont apporté l’eau présente sur la Lune sous forme de glace, notamment au fond des cratères des pôles lunaires, là où la lumière rasante du Soleil ne pénètre jamais. « Chang’e-6 a une liste de questions importantes à résoudre, mais celle-ci n’en faisait pas partie », a déclaré à Nature Yuqi Qian, planétologue à l’université de Hongkong, qui n’a pas participé à l’analyse des fragments.

La sonde chinoise, qui a atterri dans le bassin du pôle Sud-Aitken le 1er juin 2024, est la première à rapporter des échantillons de roche de la face cachée de la Lune. Leur examen devrait aider les scientifiques à comprendre pourquoi ce versant de notre satellite est si différent de celui qu’il présente continuellement à la Terre. Les scientifiques espèrent aussi estimer l’âge de ces météorites pour mieux comprendre à quel moment ce bassin d’impact du pôle Sud, le plus large du système solaire, s’est créé.

[Source: Le Monde]