Les IA vont-elles remplacer les mathématiciens ?

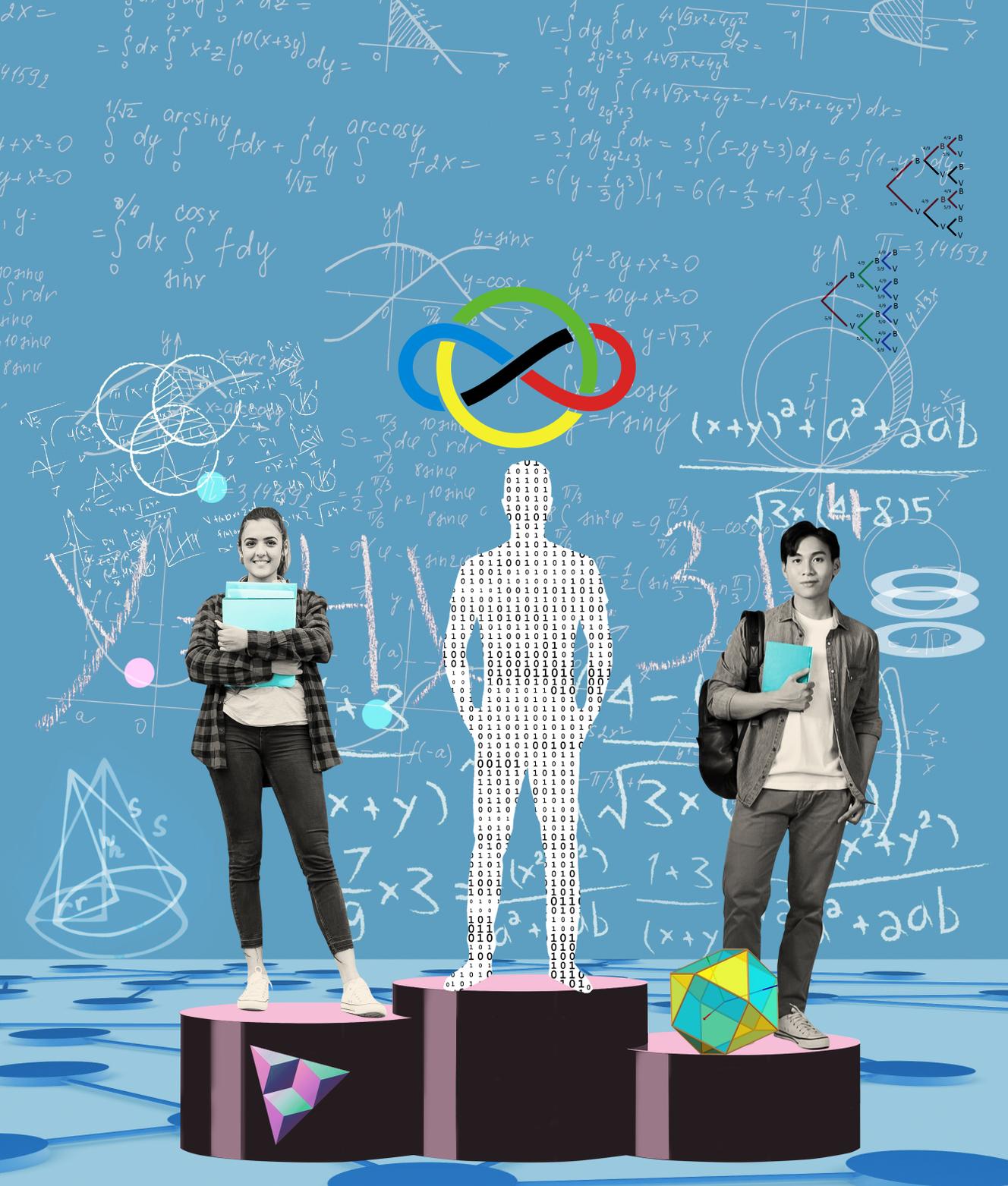

Les intelligences artificielles, dont les capacités ont décuplé ces dernières années, remportent désormais des médailles d’or aux Olympiades internationales de mathématiques. Pour autant, seront-elles un jour capables de surpasser les chercheurs de ce champ considéré comme l’un des plus difficiles ? Le débat est lancé.

Jusqu’où iront les technologies d’intelligence artificielle (IA) dans leurs capacités à battre les humains ? Elles traduisent à la volée dans toutes les langues ou presque, écrasent des champions du monde au go, génèrent des textes, images et vidéos plus vrais que nature sur simple demande… Maintenant, elles se piquent de mathématiques, considérées comme l’un des sommets de l’intelligence.

Cet été, plusieurs de ces systèmes ont obtenu l’équivalent d’une médaille d’or au prestigieux concours des Olympiades internationales de mathématiques, qui réunissent les meilleurs jeunes de moins de 20 ans dans cet exercice.

Cinq problèmes sur six ont été résolus par les IA, Gemini de Google, un logiciel d’OpenAI, mais aussi Seed-Prover de ByteDance (propriétaire du chinois TikTok), ou Aristotle, de la start-up américaine Harmonic. Ces programmes ont seulement « séché » sur un exercice combinatoire de pavage d’un plan, résolu par quatre participants humains.

Certes, tous les lauréats de ce concours ne deviendront pas chercheurs en maths, et, inversement, tous les détenteurs d’une médaille Fields (une récompense prestigieuse de la discipline) n’ont pas obtenu l’or (un tiers l’ont cependant eu depuis 1990), mais le succès n’est pas anodin. Un an et demi auparavant, seuls les exercices de géométrie étaient accessibles aux IA, comme l’avait montré DeepMind avec son outil AlphaGeometry. Six mois plus tard, aux Olympiades 2024, une seconde version du logiciel, complété par AlphaProof, un système destiné à prouver des questions d’algèbre, d’analyse, de probabilités, etc., obtenait une médaille d’argent, résolvant quatre problèmes sur six.

En 2025, un niveau de plus dans la hiérarchie est donc atteint. « Il y a trois ans, je n’aurais pas cru cela possible », estime Timothy Gowers, professeur au Collège de France et à l’université de Cambridge. Ancienne médaille d’or et médaillé Fields (en 1998), il avait participé, l’année précédente, à la validation des solutions proposées par les outils de Google.

Plusieurs percées

Les succès en maths ne se résument pas aux Olympiades. Sur l’un des tests les plus anciens, MATH, portant sur des problèmes de mathématiques de niveau lycée, les Gemini, GPT, Grok ou autres Qwen, DeepSeek ou Llama obtiennent des scores dépassant les 95 %, voire les 99 % de réussite. Un autre test, miniF2F, regroupant des problèmes plus difficiles, rencontrait en 2022 des taux de succès de 30 %. Ils sont supérieurs à 90 % aujourd’hui.

Pour augmenter le niveau, Epoch AI, une association américaine créée pour étudier la trajectoire des IA, a lancé en 2024, soutenue par OpenAI, un autre test, FrontierMath, fait de problèmes originaux élaborés par une douzaine de mathématiciens de renom, dont le médaillé Fields 2006, Terence Tao, très impliqué dans le sujet de l’IA et des maths. A sa parution, la meilleure des IA résolvait 2 % des problèmes. Aujourd’hui, Gemini 2.5 Pro est à 29 % de succès sur les trois premiers niveaux et à moins de 10,5 % sur le niveau le plus difficile.

« Les entreprises de l’IA pensent que les maths sont une bonne manière d’évaluer l’intelligence de leurs modèles. La discipline leur sert un peu de vitrine. Cela leur permet aussi d’attirer les talents en leur sein », estime Amaury Hayat, professeur à l’Ecole nationale des ponts et chaussées, qui met au point un nouveau type de test. Il propose de sélectionner des articles de recherche en preprint (ou prépublication), c’est-à-dire non encore validés par les pairs, donc à la pointe de la recherche, et de mesurer si les IA arrivent à retrouver ces raisonnements. La concurrence est donc rude, nourrie par plusieurs percées.

Les IA contemporaines sont analogues à des réseaux de neurones artificiels, dont les connexions sont plus ou moins renforcées. Leur mise au point consiste à faire trouver les valeurs idéales de ces connexions en présentant au logiciel de nombreux exemples de couples question-réponse. Cela a fonctionné pour distinguer des chats de chiens dans des images à partir de 2012. Ou pour trouver le bon mot à la fin d’une phrase et, de fil en aiguille, générer des textes complets, comme dans ChatGPT et ses descendants à partir de fin 2022. La difficulté en maths est qu’il n’y a pas des millions de problèmes, dans toutes les disciplines, dont on connaîtrait les bonnes réponses.

Second « cerveau »

En janvier 2024, DeepMind, avec AlphaGeometry, pallie ce défaut en générant des données artificielles, c’est-à-dire en créant de nouvelles constructions géométriques. Il double cette capacité d’un second « cerveau » qui connaît les règles de la géométrie dans le plan et peut construire des démonstrations logiques. Vingt-cinq problèmes de géométrie sur 30 sont ainsi résolus.

Quelques mois plus tard, le 24 juillet, l’association Project Numina remporte les Olympiades de l’IA, une nouvelle compétition mise au point spécifiquement pour défier les intelligences artificielles. Son secret est d’avoir constitué un corpus de 860 000 problèmes et leurs solutions, sur lequel des réseaux de neurones ont pu être entraînés.

Mais, le lendemain, DeepMind gagne une médaille d’argent aux « vraies » Olympiades avec une nouvelle idée, AlphaProof, en résolvant quatre problèmes sur six. Si les mathématiciens parlent et écrivent en langage naturel (avec certes des notations et des concepts ignorés du commun des mortels), ils disposent aussi, depuis les années 1980, d’autres langages, appelés « Lean », « Rocq » (anciennement Coq) ou « Isabelle », qui sont compris par les machines et qui permettent d’affirmer qu’un enchaînement d’opérations est valide. Ces langages, dits « formels », servent à certifier le fonctionnement de logiciels, mais aussi à vérifier des preuves.

AlphaProof bénéficie de ce langage particulier. Il a appris à écrire une bonne preuve en s’entraînant sur 100 millions de textes rédigés en Lean. Il utilise pour ce faire la technique de l’apprentissage par renforcement, qui récompense des neurones quand la réponse est bonne, et les pénalise dans le cas contraire. L’avantage des maths et de Lean est justement de savoir quand une réponse est bonne ou fausse, donc de pouvoir récompenser ou pénaliser avec justesse.

« L’intérêt pour ces outils, et Lean en particulier, augmente. Cela avait commencé avant l’IA, mais cela l’a accentué », témoigne Patrick Massot, professeur à l’université Paris-Saclay, qui vante les mérites de la formalisation pour la vérification bien sûr, mais aussi pour l’enseignement, la compréhension des mathématiques et l’aide au travail collectif et collaboratif. « Les maths au tableau, c’est la joie, mais il faut aussi de la rigueur, que donnent les machines et les langages formels », a déclaré Paul-André Melliès, chercheur CNRS à l’université Paris Cité, le mercredi 1er octobre, lors du lancement du projet européen Malinca, qui vise à « réduire le fossé entre le langage des mathématiciens et celui des machines ». La start-up américaine Math, Inc. s’est félicitée durant l’été d’avoir formalisé automatiquement une démonstration importante de théorie des nombres, faite de 25 000 lignes de code. « Nous pensons multiplier par 100 ou 1 000 la quantité totale de lignes dans l’année qui vient », prévient son communiqué de presse.

A l’été 2024, une nouvelle voie semblait déjà tracée. Sauf qu’en septembre le monde des IA génératives est chamboulé par une innovation qui va offrir des idées inédites pour attaquer les maths. OpenAI sort son modèle o1, capable de « raisonner ». Il fait partie de la grande famille des IA génératives qui proposent, à la façon de ChatGPT, du texte répondant à une consigne. Mais, à la différence de son aîné, o1 « réfléchit avant de répondre ». C’est-à-dire qu’il apprend à découper une question en plusieurs étapes, qu’il génère et qu’il suit. Sa première « réponse » devient des consignes pour l’étape suivante, et ainsi de suite, jusqu’à une réponse finale donnée à l’utilisateur.

Succès à nuancer

De premières équipes mélangent cette nouvelle capacité avec le langage formel de Lean. Kimina-Prover, de Numina, bat ainsi la concurrence, en avril, atteignant au test miniF2F le score impressionnant de 80 % de succès. Le système élabore un texte de preuve complet en Lean, donc vérifiable, et se construit ainsi des capacités à démontrer des exercices, grâce à l’apprentissage par renforcement. Quelques mois plus tard, Aristotle et Seed-Prover, sur des idées proches, sont médaillées d’or aux Olympiades.

Mais, surprise, au même moment, OpenAI et Google font aussi bien, mais sans passer par le langage formel de Lean. Ils entraînent directement leur modèle de « raisonnement » à apprendre comment découper une preuve, comment la vérifier, comment la rédiger… en langage naturel. Le chatbot sert en particulier à produire les textes et à les « juger ». C’est moins coûteux en calcul, et finalement tout aussi efficace. « C’est fou que ça marche avec seulement du langage naturel », s’étonne Yann Fleureau, cofondateur de Project Numina.

Ajoutons que les progrès récents s’expliquent aussi par de petits secrets bien gardés. Il est probable que certains calculs soient effectués par des programmes équivalant à des « calculatrices » (le chatbot reconnaît qu’il doit les utiliser). Les derniers chatbots sont aussi un « mélange d’experts », c’est-à-dire en réalité plusieurs logiciels plus ou moins spécialisés ou performants, activés selon les besoins.

Pour impressionnants que soient ces succès, ils sont à nuancer. « Les Olympiades portent sur une partie limitée des maths. Il existe aussi beaucoup d’exercices et d’annales, car plusieurs pays ont des programmes d’entraînement dédiés, ce qui produit des données utiles pour les IA », note Fabian Glöckle, en thèse avec Amaury Hayat et Meta, pour améliorer notamment l’entraînement des modèles, et qui avoue tout de même avoir été « surpris que ça arrive si vite ».

En outre, il est connu que les réponses sont variables : tantôt la réponse est bonne, tantôt elle est fausse… Plusieurs passages sur le même problème sont donc nécessaires pour obtenir de meilleures réponses. Enfin, les failles sont encore légion, comme l’a montré Epoch AI dans son rapport d’octobre sur Gemini 2.5, qui, certes, brille aux tests, mais s’est trompé pour un exercice d’école primaire…

Il n’empêche, dans les laboratoires, les esprits s’échauffent. « Certains peuvent même avoir peur », estime Amaury Hayat. Il cite des collègues, spécialistes de formalisation, qui vont faire face à des machines capables de traduire automatiquement des énoncés naturels en Lean. Lors d’une conférence, Olivier Bousquet, qui a récemment quitté le laboratoire de Google à Zurich (Suisse), a présenté des résultats préliminaires montrant que jusqu’à 4 % des articles en topologie en preprint sur arXiv pouvaient déjà être formalisés automatiquement.

Le « remplacement » des matheux

Le thème de l’automatisation des mathématiques se répand. Cet été, aux Etats-Unis, a été créé l’Institut de raisonnement assisté par ordinateur en mathématiques, doté de 6,6 millions de dollars (5,7 millions d’euros). L’Agence fédérale de recherche militaire, Darpa, a aussi débloqué des fonds pour, selon ses termes, « exponentialiser les maths ».

L’idée d’un « remplacement » des matheux eux-mêmes se diffuse, comme pour d’autres professions. Lors d’un colloque en septembre, le médaillé Fields 2018 Akshay Venkatesh a glacé l’amphi en rapportant cette question d’un étudiant : « Pensez-vous que les maths méritent d’être étudiées dans un monde où les machines peuvent répondre à tout pour vous ? »

« Il est certain que notre métier va changer », dit Amaury Hayat. Cela a même déjà commencé. « Récemment, j’ai trouvé, grâce à ChatGPT, la référence d’un article hors de mon domaine, mais qui contenait un résultat qui m’était utile, raconte Timothy Gowers. Un moteur de recherche classique ne m’aurait pas aidé, car je n’avais pas les bons mots-clés, mais seulement l’idée générale. » Le 2 octobre, dans un « pouet » (un message) posté sur le réseau social Mastodon, Terence Tao donnait un exemple supplémentaire d’un dialogue avec une IA « qui [lui] a fait gagner du temps ».

La prudence est cependant de mise pour ces usages quotidiens. En octobre encore, des employés d’OpenAI ont proclamé que leur GPT-5 avait résolu dix problèmes du célèbre mathématicien hongrois Paul Erdös, connu pour avoir formulé énormément de conjectures. En réalité, le chatbot avait identifié les articles publiés ayant démontré ces questions, mais que l’auteur du site recensant ces problèmes n’avait pas trouvés…

« Ce sont des objets difficiles à maîtriser. Ils hallucinent, proposent de fausses solutions, livrent des explications non justifiées… Difficile d’écrire les bonnes consignes pour avoir quelque chose d’utile dans mon travail », prévient Bartosz Naskrecki, professeur à l’université de Poznan (Pologne), qui, avec Ken Ono, a publié, dans Nature Physics du 6 octobre, une tribune prévoyant une « transformation des pratiques dans la prochaine décennie » et espérant que cela facilite « le contrôle qualité et le travail collaboratif ». Il a aussi communiqué récemment sur sa découverte d’un résultat inconnu en maths grâce à l’IA. « Ce n’est pas super spectaculaire, mais ça indique une tendance. »

Cette tendance est le nouvel horizon de cette quête : démontrer des problèmes sur lesquels les humains sèchent, donc faire d’authentiques découvertes scientifiques. Plusieurs avancées dans cette voie ont été enregistrées ces derniers mois.

En décembre 2024, Amaury Hayat, avec deux collègues de Meta, a proposé une méthode pour trouver des fonctions solutions d’un système d’équations compliqué à résoudre, même pour des humains. Il a opté pour une méthode d’apprentissage « classique » mais avec des données artificielles. « Mes étudiants avaient environ 10 % de bonnes réponses, et moi, 25 %. Notre IA, 84 % ! » La technique a permis de trouver des solutions nouvelles.

En février, une équipe de Caltech (Californie) a montré que des contre-exemples à une conjecture en théorie des groupes n’en étaient pas ! L’équipe a fait cette découverte en entraînant spécifiquement une IA, par apprentissage par renforcement, à explorer toute une gamme des possibles de ce problème, à la manière du joueur de go.

Créativité et abstraction

Tous ces progrès suscitent aussi bien des questions. Pourquoi les IA actuelles fonctionnent-elles ou non ? A quoi ressemblera une interaction entre elles et les professionnels ? Sommes-nous proches d’IA d’un niveau de chercheur en mathématiques ?

Par certains côtés, les propriétés des IA évoquent la manière de penser des mathématiciens. Elles procèdent par exemple par essais et erreurs durant leurs phases d’apprentissage par renforcement. Elles sont capables aussi de trouver des motifs cachés dans de vastes ensembles de données ou d’explorer des mondes possibles plus rapidement qu’un humain.

Mais les professionnels trouvent unanimement que la créativité leur échappe encore. « Les problèmes d’Olympiades demandent des raisonnements complexes sur des objets simples. La recherche en maths requiert, elle, des raisonnements moins complexes, mais sur des objets abstraits, constate Yann Fleureau. Toute la question est de savoir si les modèles de langue seront bons dans l’abstraction. » Timothy Gowers en doute. « Il leur manque encore quelque chose et il faudra au moins une nouvelle idée dans leur architecture pour progresser. » C’est un peu le message de conclusion de l’exposé de Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire Psychologie cognitive expérimentale, au colloque de rentrée du Collège de France, le 16 octobre. Dans le cerveau, il identifie plusieurs langages, sémantique, numérique, musical, mathématique… « Les réseaux de neurones actuels n’ont pas l’air bons pour le langage mathématique. Un autre type de réseaux sera nécessaire. » Il appuyait ses dires par plusieurs exemples, soulignés par des confrères, d’erreurs des IA, qui ont bien fait rire la salle.

D’autres sont plus optimistes, prévoyant des transformations du métier. Terence Tao, dans Scientific American, en juin 2024, imagine un monde où les IA pourraient aider à diviser le travail en plusieurs tâches et où « nous pourrions commencer à prouver des centaines ou des milliers de théorèmes en même temps ». Yann Fleureau développe une vision assez proche, en déléguant aux IA « des tâches pénibles à faire mais assez fréquentes, comme les démonstrations de lemmes [petits théorèmes] un peu techniques ».

Timothy Gowers, qui réfléchit à ces questions depuis fort longtemps, rêve d’autre chose. « Il faut comprendre les processus humains de résolution de problèmes et de recherche pour améliorer éventuellement les ordinateurs », explique celui qui constitue une base de données recensant les multiples étapes d’un raisonnement en train de se faire dans la tête d’un chercheur et différentes de celles écrites dans un article. Lui-même se filme en train de réfléchir et de parler pour ne rien rater des moments-clés. « Etre conscient de l’importance de comprendre comment trouver des preuves m’aide à trouver des preuves ! », dit-il avec un sourire. Les futures IA lorgnent déjà sa base de données pour s’entraîner.

[Source: Le Monde]