« L’Agent secret » : à Recife, la mort aux trousses filmée par Kleber Mendonça Filho

Pour évoquer la dictature militaire, le réalisateur brésilien compose un thriller carnavalesque et magistral.

Voici, à un an de distance, deux films brésiliens qui arrivent jusqu’aux écrans français, porteurs chacun d’une évocation de la dictature militaire qui s’est longtemps abattue sur le pays (1964-1985). Après Je suis toujours là, de Walter Salles(sorti le 15 janvier), on découvre aujourd’hui L’Agent secret, de Kleber Mendonça Filho – il revient avec le Prix de la mise en scène et le Prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes, en mai. Il est assez probable que le récent mandat présidentiel de Jair Bolsonaro (2019-2023), ravivant le spectre dictatorial, ait précipité la mise en œuvre des deux films. En tout état de cause, alors que son compatriote avait choisi la voie pathétique à travers le portrait de la veuve d’un « disparu », Kleber Mendonça Filho compose avec le foisonnement polyphonique et la distanciation pop pour établir une sorte de typologie, solaire et fantomatique, nonchalante et monstrueuse, du fascisme tropical.

Moyennant quoi, ce quatrième long-métrage de fiction confirme le sentiment que Kleber Mendonça Filho est ce qui est arrivé de mieux au cinéma brésilien depuis Glauber Rocha (1939-1981), les deux hommes filmant depuis leur Nordeste natal. Les deux œuvres ne sont, pour autant, guère comparables. Rocha, figure dans les années 1960 du « cinema novo », fut un génie poétique et radical d’une audace insurpassée. Filho, qui joue davantage la carte du romanesque, n’en signe pas moins avec L’Agent secret un chef-d’œuvre, qui marque d’une pierre blanche l’histoire du cinéma brésilien.

L’action se déroule, comme souvent chez lui, à Recife, en 1977. Marcelo, un universitaire traqué par des tueurs pour des raisons qui s’éclairciront au goutte-à-goutte, débarque dans la ville pour y retrouver son fils, confié à la garde de ses beaux-parents. Il s’y installe, en plein carnaval, dans une petite pension – tenue par une ancêtre flamboyante qui fume et déblatère – où une filière clandestine regroupe des opposants recherchés par le régime.

Principe de dualité

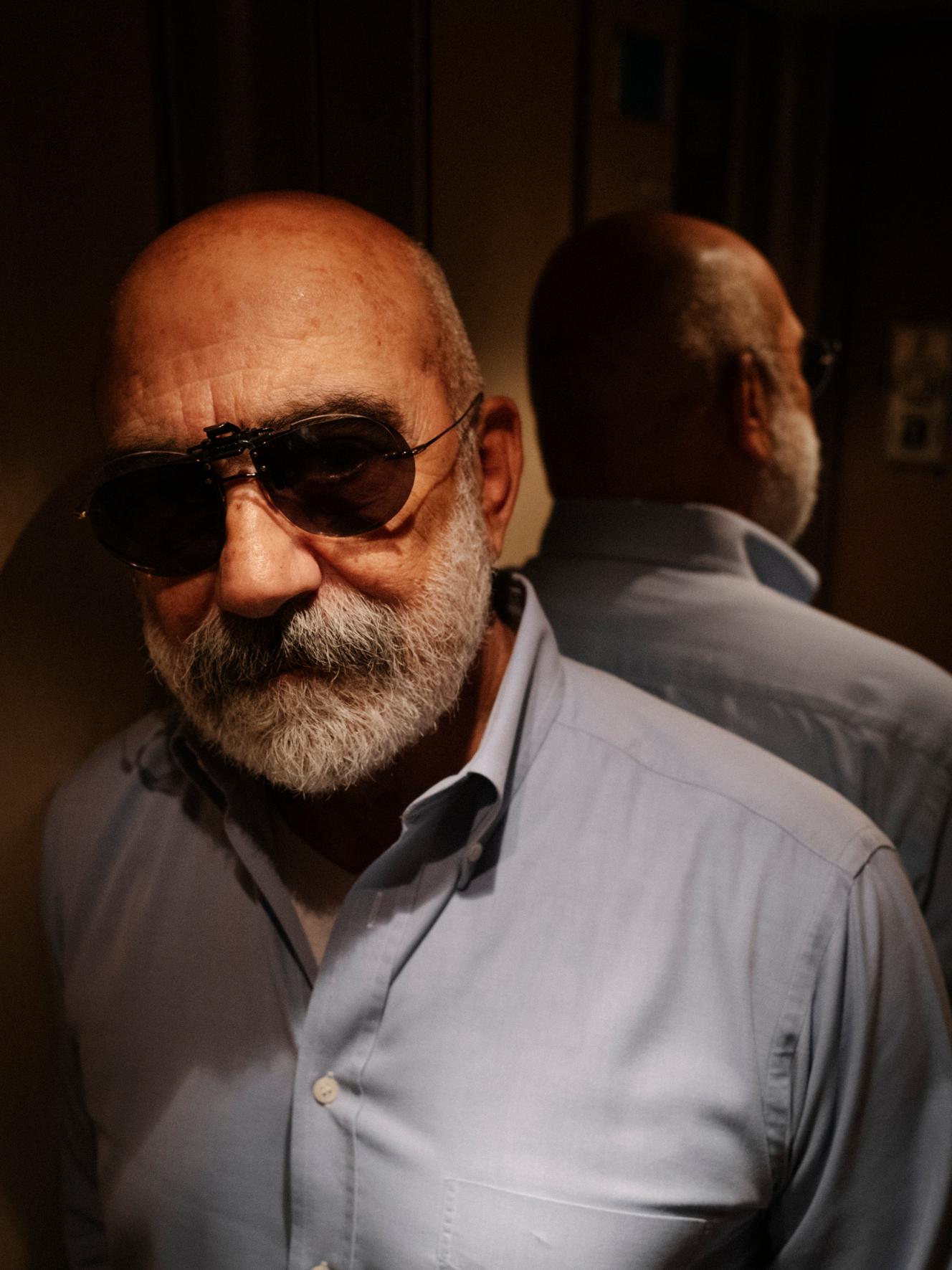

Arrêtons-nous à la séquence d’ouverture qui, sans un mot de trop, donne à ressentir l’atmosphère vivement déconcertante de ce film. Venue d’une route à peu près déserte traversant un paysage à la végétation cramoisie, une Coccinelle jaune vif (Marcelo, fringant barbu, la conduit) s’arrête à une station-service tenue par un homme massif au torse nu, dont l’indolence est comme un autre nom du fatalisme. Il y a de quoi.

A proximité de la pompe, un cadavre s’étiole sous une mince feuille de papier qui le recouvre, attirant la convoitise des chiens affamés mollement chassés par le pompiste. Voilà quelques jours qu’il a prévenu la police, précise l’homme. Elle arrive justement. Négligeant souverainement le cadavre en voie de décomposition, deux flics chiffonnés s’extraient de leur véhicule pour plutôt chercher des poux au conducteur de la Coccinelle, qui s’en tire à bon compte en leur donnant la fin d’un paquet de cigarettes.

Voilà donc, en quelques plans, établie la philosophie du film, qui met au gouvernail le principe de dualité. Surpoids et putrescence. Grotesque et dictature. Charme et cruauté. Là-dessus, on peut bien sûr guetter l’agent secret promis par le titre du film, au risque de l’attendre encore en sortant de la salle. On peut aussi se laisser porter, avec un consentement qui tient de l’ivresse, par le tsunami narratif, informationnel, sensitif et référentiel charrié par ce thriller carnavalesque.

On y trouvera un commissaire Euclides, confettis dans les cheveux, flingue dans le pantalon, flanqué de ses deux fils débiles. Deux tueurs patibulaires en mission, père et fils adoptif tout droit sortis des Affranchis. Un industriel fasciste et son rejeton, commanditaires des précédents, qui donnent froid dans le dos. Un ancien nazi qui se fait passer pour un tailleur juif. Deux étudiantes enfin qui, par un saut audacieux en avant jusqu’à nos jours, font des recherches sur le lacunaire destin de Marcelo.

Relation père-fils

Vertiges du double ! A quoi l’on ajoutera le chat hypnotique à deux têtes qui erre dans la pension. Et Marcelo lui-même, qui s’appellerait en réalité Armando, héritage du temps où il a viré à coups de poing un industriel néo-libéral en visite à l’université, alors que celui-ci avait visiblement été mandaté pour lui faire la peau, en même temps que celle de l’indépendance de son département de recherche.

La relation père-fils structure profondément, elle aussi, l’arborescence de ce récit. Trop pleine du côté des bourreaux, dans sa promiscuité népotique. Trop vide du côté des victimes – comme le montre le bouleversant épilogue du film – dont la transmission généalogique de la mémoire est comme arrachée à l’ordre du vivant. Cette obscénité, telle est la grande force de ce film, s’accommode tant de la grâce (chaque plan, chaque séquence le prouvent) que du saugrenu (une jambe échappée de la morgue et tueuse en série, allégorie poilue du fascisme) qui l’environnent.

Rien ne sera dit, toutefois, sans faire mention de l’acteur Wagner Moura – star brésilienne – qui s’extirpe du rôle de Pablo Escobar (dans la série Narcos) pour incarner ici le fascinant personnage de Marcelo, charme inquiet et intelligence aux abois, autour du mystère duquel le film tourne comme la Terre autour du Soleil. Soleil noir de la mélancolie, bien sûr, illuminant la marche étoilée d’un récit qui dispense des gerbes de fausses pistes que nous prendrons toutes à cœur. On l’aura compris : un tel film ne « raconte » pas, il nous invite à se perdre en lui pour mieux retrouver, grâce à nous, la place qui lui revient.

Comment, à cet égard, ne pas penser, par-delà la modernité cinématographique, à la magie labyrinthique de la littérature latino-américaine ? Les réminiscences font, à cet égard, partie intégrante de la miroitante richesse de ce film. Depuis l’identité troublée de La Mort aux trousses (1959), d’Alfred Hitchcock, jusqu’à la paranoïa galopante de L’Agent secret(1907), génial roman homonyme de Joseph Conrad, en passant par la poignante chanson finale Nao ha mais tempo (« il n’est plus temps », 1968), d’Angela Maria. Ce temps qui est peut-être le véritable agent secret d’un film dans lequel sa propre enfance regarde le cinéaste.

[Source: Le Monde]