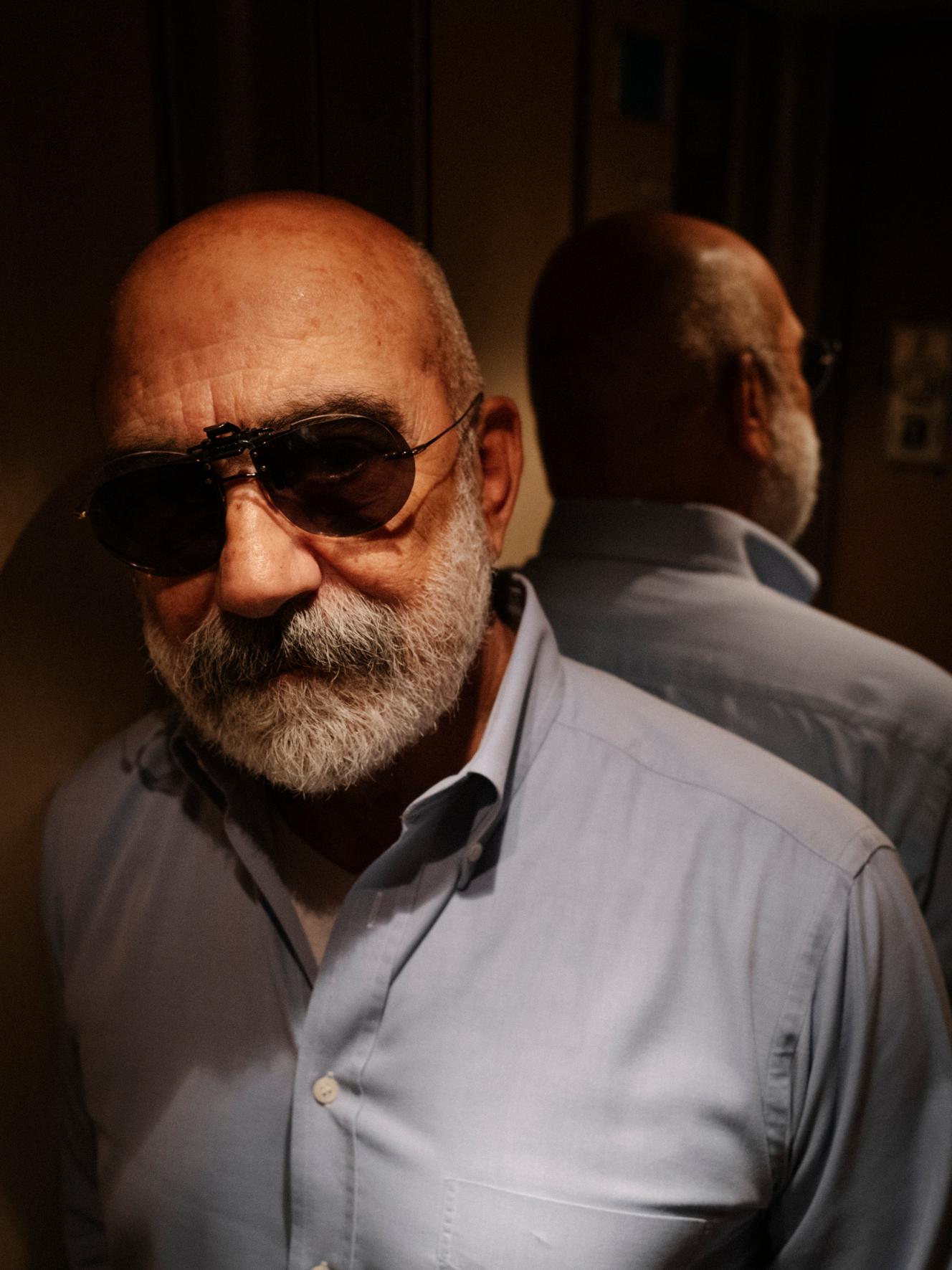

Ahmet Altan, opposant au régime du président Erdogan : « Aucun romancier ne doit renoncer à la possibilité d’écrire un bon roman par crainte de la prison »

L’écrivain turc vient de voir son assignation à résidence levée, après quatre années ayant suivi cinq ans en prison. Très fécond, il publie un roman sur le génocide arménien, malgré le fait que le sujet soit tabou en Turquie, tandis qu’en France paraît « Boléro », un huis clos amoureux.

Romancier et journaliste, opposant véhément au virage répressif de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, Ahmet Altan signe, à 75 ans, un nouveau roman en forme de quête amoureuse et traumatisée sur l’année 1915 et le génocide arménien. Paru mi-novembre en Turquie aux éditions Everest sous le titre O yil (« cette année-là », non traduit), son livre est une première du genre, abordant, sans jamais le nommer, un sujet largement tabou en Turquie. Auteur célébré en France, notamment pour son magnifique Madame Hayat (Actes Sud, prix Femina étranger 2021), écrit derrière les barreaux, Ahmet Altan vient tout juste, après cinq ans de prison et quatre années d’assignation à résidence, d’être à nouveau autorisé à voyager.

Vous venez à peine de publier en France « Boléro » (Actes Sud, 224 pages, 22 euros, numérique 17 euros), roman qui raconte un huis clos amoureux dans une Turquie contemporaine en voie de décomposition politique et morale. Au même moment paraît en Turquie un livre consacré au passé, qui évoque les horreurs de la guerre et le massacre des Arméniens. Comment faites-vous pour tenir un tel rythme ?

O yil est un livre que j’ai en tête depuis longtemps. C’est le dernier tome du cycle « Quartet ottoman », mais il peut se lire indépendamment des autres. Pourquoi est-il publié si vite ? Parce que je viens de le terminer ! Je suis dans une période productive, mon esprit est en pleine forme. J’écris un livre chaque année et je compte bien continuer ainsi. Je continuerai jusqu’à ce que mon imagination ou mon énergie s’épuisent. Je ne sais pas exactement pourquoi ce moment est le plus fécond de mon existence. L’âge a accru mon énergie et je considère cela comme un cadeau.

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire, aujourd’hui, sur le génocide arménien de 1915 en Turquie ?

Pour être franc, je n’ai pas pensé à cette question ni à ses implications. Mais je vais peut-être bientôt m’en rendre compte ! Pour l’heure, la réception du livre est plutôt bonne. Quand je commence à écrire, je n’ai pas une intention ou une volonté d’explication. Je fais en sorte d’être le plus sincère et le plus honnête possible. Pour moi, la seule chose sacrée dans la vie, c’est l’écriture. On ne peut la trahir.

Certes, mais, en 2008, vous avez été inculpé pour insulte à la nation turque après une tribune, « A mon frère », dédiée aux victimes du génocide arménien…

Je suis quelqu’un qui ne tire aucune leçon du passé. Quelle est la chose la plus importante pour un écrivain ? Ecrire un bon roman. Si la peur, l’inquiétude ou le calcul s’immiscent dans vos pensées, la pureté de l’écriture est empoisonnée et le livre meurt. Aucun romancier ne doit renoncer à la possibilité d’écrire un bon roman par crainte de la prison. Les conséquences, quelles qu’elles soient, n’ont pas tant d’importance.

Je me souviens de la première phrase d’une lettre de remerciement que j’avais écrite en prison pour la remise d’un prix à laquelle je ne pouvais pas assister : « Il faut dans la vie d’un homme quelque chose de plus important que sa vie : pour moi, c’est l’écriture. » Je ne peux m’y soustraire.

« O yil » suit un couple séparé par la guerre et happé par le fracas du monde de l’époque. Pourquoi un tel cadre ?

Ce livre clôt un cycle. Il raconte la chute d’un empire. Un empire qui tue en masse ses propres citoyens et qui s’effondre comme victime d’un suicide. En tuant les Arméniens, l’Empire ottoman se détruisait lui-même. Il est impossible de raconter la fin de l’empire sans parler du génocide des Arméniens. C’est pourquoi je devais en parler. Ecrire ce livre était une nécessité.

Est-ce la première fois que, dans la littérature turque, on parle de ces événements de cette manière ?

De nombreux Arméniens ont évidemment écrit sur cette période-là. Mais ils l’ont décrite différemment, avec plus de rage et de colère. J’essaie de raconter ce qui s’est passé à bonne distance, en m’efforçant de faire sentir la douleur que ces gens ont subie. C’est la force de la littérature : faire comprendre, ou en tout cas approcher cette douleur-là.

Avec quels matériaux avez-vous travaillé ?

Le personnage de Ragip Bey, le commandant artilleur sur le front des Dardanelles [bataille engagée en novembre 1914 par les forces alliées contre les Ottomans afin de forcer le détroit et qui s’est soldée par un échec cuisant], est en fait mon arrière-grand-père. Je me suis autorisé à utiliser cette figure, cela m’a aidé et j’aimais cette idée. Cet arrière-grand-père a été envoyé en formation en Allemagne pendant trois ans, la société turque a connu de nombreuses histoires de ce type. Comme je l’écris, il y avait durant cette guerre et ces massacres un certain nombre de témoins allemands, des diplomates, médecins, attachés militaires… Certains ont pris des photos des atrocités pour les dénoncer, comme mon personnage Wegner, qui a vraiment existé. D’autres ont été fascinés par ce qu’ils ont vu et sont devenus nazis par la suite, après leur retour en Allemagne.

Et du point de vue des sources ?

Il y a beaucoup de sources disponibles en Turquie. Et je ne parle pas des archives officielles. Pour cette longue route de la déportation, qui va vers Deir ez-Zor [où se situait le plus grand camp de concentration pendant le génocide des Arméniens], je me suis inspiré des écrits du journaliste arménien Yervant Odian [mort en 1926], que je mentionne dans mon roman en signe de reconnaissance. Il fait chaque jour le décompte des victimes, sans pathos ni émotion. Beaucoup d’Arméniens ont écrit sur cette route de la mort où a eu lieu ce génocide. Contrairement à ce qu’on peut croire, ces livres ont été traduits en turc, mais rares sont les Turcs qui ont les ont lus. Nous sommes très peu à les connaître. Ils sont devenus des niches dont j’ai profité.

Par ailleurs, il y a eu énormément d’écrits sur cette guerre des Dardanelles. Il existe une histoire officielle, mais qui ne parle pas des erreurs commises. Comme cet assaut des Ottomans contre les positions alliées, le 19 mai 1915, que je raconte. L’offensive était totalement contraire à la logique, elle s’est soldée par des milliers de morts. Mais ici personne n’en parle. Pour apprendre la vérité avec les livres d’histoire turcs, dit-on, il faut lire les notes de bas de page !

Vous faites intervenir le personnage d’Osman qui dialogue avec les morts. Vous êtes-vous inspiré de l’auteur allemand Edgar Hilsenrath (1926-2018) qui, dans « Le Conte de la dernière pensée » (1989 ; Le Tripode, 2014), utilise le songe pour raconter les atrocités du génocide arménien, seul moyen selon lui de raconter un tel massacre ?

Son livre n’est malheureusement pas traduit en turc. Le personnage d’Osman est né en fait en 1995, au début de mon « Quartet », avec Comme une blessure de sabre [Actes Sud, 2000]. C’est une figure qui m’était nécessaire pour appréhender la complexité du temps qui avance et ne s’arrête jamais. En correspondant avec les morts, Osman rend cette durée plus fluide. Et l’écrivain navigue beaucoup plus facilement dans ce temps élastique. Ce qui montre bien que le seul outil apte à lutter contre lui ou à le battre, c’est la littérature.

Quel lien faites-vous entre temps et destin ?

Le destin est ce qui advient à un moment du temps qu’on ne connaît pas encore. C’est bien là notre faiblesse. Par exemple, moi, j’ai écrit ce livre et peut-être que quelqu’un a déjà décidé que j’allais être emprisonné ou puni pour cela, mais je ne le sais pas encore. Eh bien, à un moment donné, je vais le savoir ! C’est ce que j’appelle la tyrannie du temps. Une force à laquelle on ne peut pas s’opposer.

Cette tyrannie du temps, comment la ressentiez-vous en prison ?

Quand j’ai été arrêté la première fois, on m’a emmené dans une grande pièce où il y avait seulement une dizaine de lits et une salle de bains remplie de mouches. Il n’y avait aucun miroir et la notion de temps, en effet, avait disparu. J’ai alors compris deux choses : si tu ne peux te voir, tu disparais ; et si le temps n’existe plus, tu te perds aussi. Alors, je me suis créé un temps. J’ai trouvé un vieux journal et j’ai marché d’un bout à l’autre de la pièce en comptant jusqu’à 60. A chaque trajet, j’ai déchiré un petit bout de papier. C’est devenu mon unité de temps. J’ai non seulement compris son importance, mais aussi comment faire pour éviter qu’il nous écrase.

[Source: Le Monde]