L’héritage toxique des épaves de la seconde guerre mondiale

De nombreux navires coulés entre 1939 et 1945 gisent au fond des mers. Avec le temps et la corrosion, ces vestiges historiques menacent de libérer les substances qu’ils contiennent, avec des conséquences néfastes pour l’environnement.

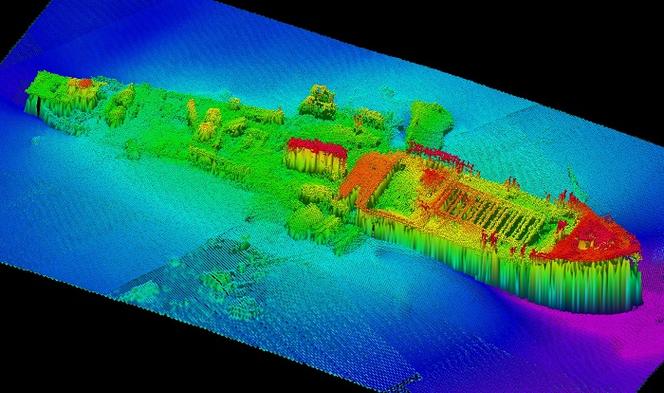

Le Gauss gît à 26 mètres de profondeur au large de Dieppe (Seine-Maritime). Le 12 décembre 1942, alors qu’il est en route pour la façade Atlantique, ce navire cargo allemand est attaqué par la marine britannique. Il coule, emportant au fond son stock de munitions, des métaux lourds comme le plomb ou le cuivre contenus dans la coque ou encore du carburant. Si le navire est bien préservé, la corrosion le ronge lentement, menaçant de libérer ce qui se trouve encore à bord.

A l’été 2025, sous une météo capricieuse, Benjamin Orban a effectué une série de plongées sur le Gauss. Ce doctorant à l’université de Nantes dirige le projet Contepav, une étude de l’impact environnemental des épaves de la seconde guerre mondiale menée par le Groupement de recherche océan et mers du CNRS. Avec son équipe, il carotte des sédiments et pose des capteurs autour du navire. « L’objectif est de mesurer la concentration de produits toxiques comme les hydrocarbures, les munitions ou autres composés chimiques à proximité de l’épave, ainsi que les potentielles fuites », explique le chercheur.

Quatre-vingts ans après la fin du conflit, la détérioration des épaves les rend instables et dangereuses. « La pollution causée devrait atteindre son niveau le plus élevé d’ici à dix ans », ont alerté les membres du projet Tangaroa, une communauté mondiale d’experts et d’ONG engagés pour la protection des océans, lors de la Conférence des Nations unies sur l’océan à Nice, en juin.

Le service national d’hydrographie et d’océanographie de la marine recense un peu plus de 4 500 épaves dans les eaux françaises, mais uniquement celles dangereuses pour la navigation et sans être en mesure de les dater. Selon les estimations d’historiens, près de 2 500 navires auraient coulé au cours des deux guerres mondiales dans nos eaux territoriales, principalement en mer du Nord, dans la Manche et au large de la Bretagne. « Ce sont des chiffres plausibles, mais nous manquons d’investigations et d’archives complètes », rappelle Frédéric Leroy, directeur adjoint du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

8 500 épaves potentiellement polluantes

La marine nationale est chargée de la supervision de ces épaves. Une centaine est particulièrement suivie pour le risque de pollution, dont vingt-six sont classées à un niveau prioritaire. Parmi elles, onze datent de la seconde guerre mondiale ; les autres ont souvent coulé dans les années 1970 et 1980.

A l’échelle internationale, on estime à plus de 8 500 le nombre d’épaves potentiellement polluantes, dont la plupart issues des deux conflits mondiaux. Selon une estimation de l’Union internationale pour la conservation de la nature en 2023, ces navires pourraient relâcher jusqu’à 20 millions de tonnes de pétrole, soit trente fois plus que la marée noire provoquée dans le golfe du Mexique par la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010.

Sur une zone immense à couvrir, à l’aide de moyens satellitaires et de plusieurs survols hebdomadaires, la marine recherche toute irisation suspecte à la surface de l’eau. Une unité spécialisée intervient si nécessaire : le Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution (Ceppol), qui a notamment colmaté les fuites sur le porte-conteneurs Peter Sif coulé en baie de Lampaul-Plouarzel (Finistère), près de l’île d’Ouessant, en 1979, ou sur le Tanio, un pétrolier qui a coulé en 1980 au large de l’île de Batz.

« Quand il y a une marée noire ou un épisode de pollution, notre rôle est d’intervenir le plus rapidement possible en déployant des bouées pour éviter que la pollution ne se propage, avec du matériel pour pomper la nappe d’hydrocarbures avant qu’elle ne fasse encore plus de dégâts puis en coordonnant la plongée pour aller colmater la fuite sur l’épave », explique le directeur du Ceppol, Gauthier Dupire.

Processus long, risqué et coûteux

Qu’en est-il des autres formes de pollution ? Les premiers résultats de l’étude de Benjamin Orban, la première en France à avoir une approche globale sur la question, sont inquiétants. « Pour beaucoup de métaux et substances analysés, notamment pour les PCB [un produit synthétique aujourd’hui interdit pour sa toxicité, mais beaucoup utilisé dans l’entre-deux-guerres pour ses propriétés ignifuges], il y a un fort dépassement des valeurs écotoxicologiques, relève le chercheur, qui prévoit une publication de ses premières données d’ici à la fin de l’année. La concentration des différents polluants modifie la composition chimique et bactérienne des fonds marins. Cela bouleverse les écosystèmes et peut entraîner des conséquences graves pour la biodiversité locale. »

La santé et la sécurité de la population peuvent aussi potentiellement être atteintes. « Les navires polluent leur environnement direct, donc si des poissons y trouvent refuge et que des pêcheurs viennent pêcher dans ces eaux, il y a un risque de contamination chimique de la chaîne alimentaire », déplore Charlotte Nithart, directrice de l’association Robin des Bois qui alerte sur l’impact de ces « bombes à retardement » depuis de nombreuses années.

Tous les acteurs engagés sur ce dossier en sont conscients : dépolluer ces épaves est une mission impossible. Le processus est long, risqué et extrêmement coûteux. Le nettoyage du Tanio en 1980 a coûté l’équivalent de pratiquement 100 millions d’euros, rappelle le Ceppol.

Pourtant, des mesures à l’échelle internationale ont été prises ces dernières années afin d’établir un cadre juridique pour l’enlèvement des épaves. La convention de Nairobi, adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2016, oblige le propriétaire d’une épave à la retirer des eaux si elle représente un danger pour la navigation ou le milieu marin. Si cela devrait faciliter la gestion des naufrages futurs, cette réglementation ne s’applique pas aux navires coulés par le passé. « Cette pollution est là qu’on le veuille ou non, rappelle Charlotte Nithart. Il est urgent de développer la coopération internationale pour s’y préparer et intervenir lorsque c’est nécessaire. »

[Source: Le Monde]