Une étude suggère l’existence de « trous noirs-étoiles » au centre de certaines galaxies lointaines

Tentant de percer le mystère des petits points rouges observés par le télescope James-Webb, une équipe d’astronomes pense qu’il pourrait s’agir de trous noirs supermassifs entourés d’une épaisse couche de gaz qui la ferait presque passer pour une étoile.

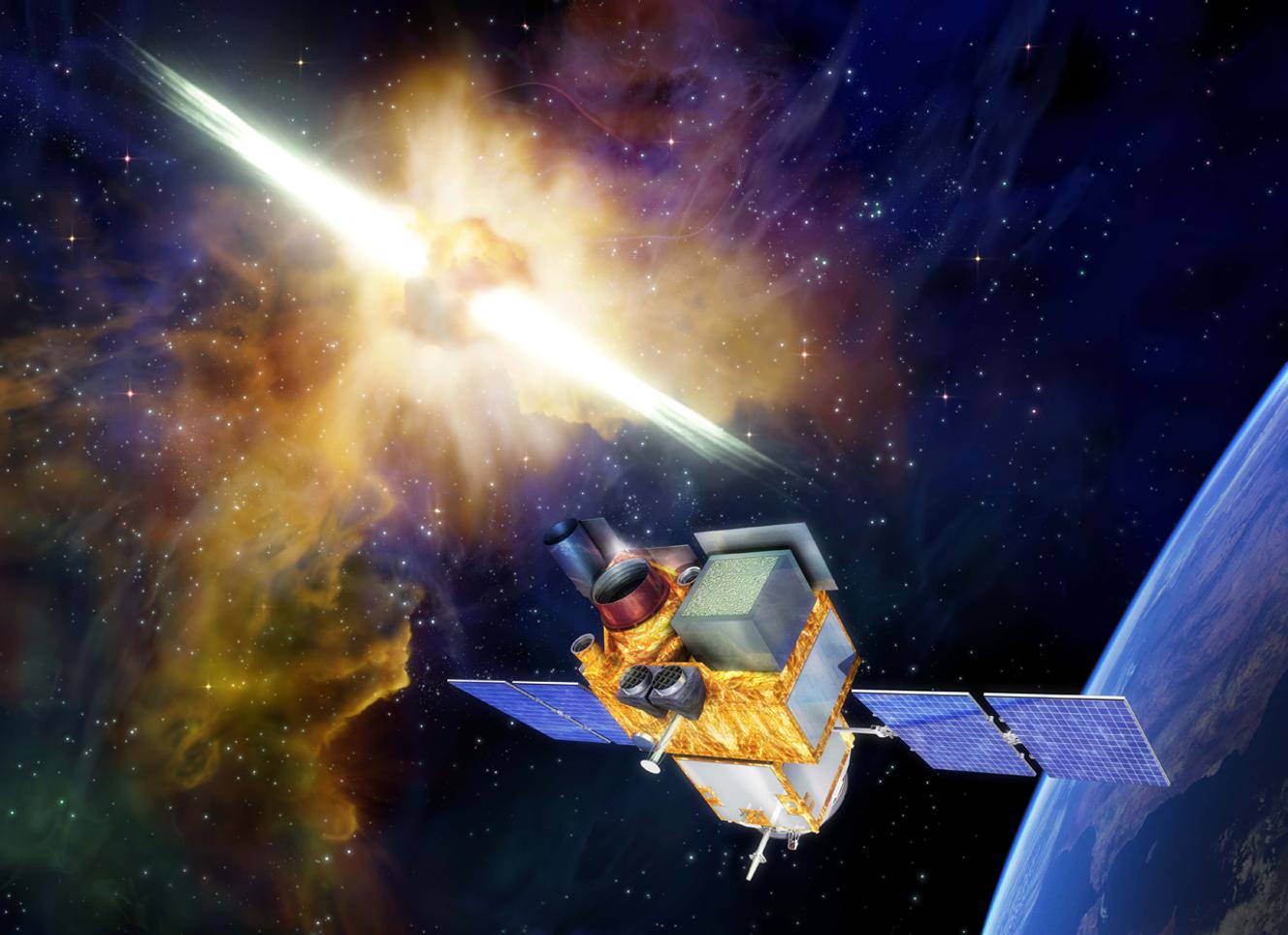

Depuis l’été 2022 et les premières images envoyées par le télescope spatial James-Webb, des petits points rouges jamais observés auparavant intriguent les astronomes. Ces objets, que les astronomes ont littéralement appelés des « little red dots », sont particulièrement compacts et situés à très grandes distances ; mais leur lumière, émise dans l’infrarouge, a échappé à tous les télescopes précédents.

Depuis leur découverte, ces points rouges génèrent de nombreuses questions. Leur taille et leur luminosité ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agit de galaxies formées relativement tôt dans l’histoire de l’Univers, mais les certitudes s’arrêtent là, tant il est difficile d’expliquer leurs propriétés avec les connaissances actuelles.

Jusque-là, deux hypothèses étaient en concurrence. La première est qu’il s’agirait de galaxies massives contenant de très nombreuses vieilles étoiles, et dont la densité serait plusieurs centaines de milliers de fois celle de notre Voie lactée. Outre le fait qu’on n’a jamais observé une telle densité auparavant, qu’autant d’étoiles se soient formées aussi rapidement dans l’évolution de l’Univers est difficile à expliquer. Selon la deuxième hypothèse, il s’agirait plutôt de galaxies dont le noyau serait actif, ce qui veut dire que le trou noir supermassif en son centre avalerait activement de la matière. Mais l’étude de leurs spectres a montré qu’ils ne ressemblaient pas à ceux des noyaux galactiques connus jusque-là, notamment parce que ces points rouges n’émettent aucun rayon X.

« Retour à la case départ »

En l’absence d’hypothèse réellement satisfaisante, une équipe internationale de chercheurs, dont les résultats ont été publiés le 10 septembre dans la revue Astronomy & Astrophysics, a entrepris de revoir en profondeur ce que l’on savait de ces objets très mal compris. Après quelque soixante heures d’observation avec le télescope spatial James-Webb, l’équipe a recensé 35 de ces fameux petits points rouges et en a étudié plus particulièrement un.

L’examen de la lumière de cet objet, que les astronomes ont surnommé « The Cliff » (« la falaise »), montre qu’il émet beaucoup plus de lumière dans le proche ultraviolet que dans le reste du spectre électromagnétique et que, comme les autres petits points rouges, il ne produit aucun rayonnement X. Après avoir examiné tous les modèles, les chercheurs en ont conclu qu’aucun ne pouvait expliquer le profil spectral inhabituel de The Cliff. « C’est la première fois qu’on peut l’affirmer pour l’un de ces objets. Il nous a alors fallu revenir à la case départ, en quelque sorte, et nous demander : “A quoi avons-nous affaire ?” », explique Anna de Graaff, l’autrice principale de l’étude.

Si ce type de courbe dans le spectre d’un objet céleste, qu’on appelle un « saut de Balmer », a déjà été observé dans la lumière de lointaines galaxies, celui de « The Cliff » est nettement plus prononcé que ce que l’on voit habituellement. Une telle courbe spectrale est, en revanche, produite par des éléments qui nous sont bien plus familiers : les étoiles. Lorsque celles-ci sont plusieurs fois plus massives que le Soleil, leur hydrogène atteint une température et une densité telles qu’il est partiellement ionisé et absorbe tout, sauf le proche ultraviolet.

Concept perfectible

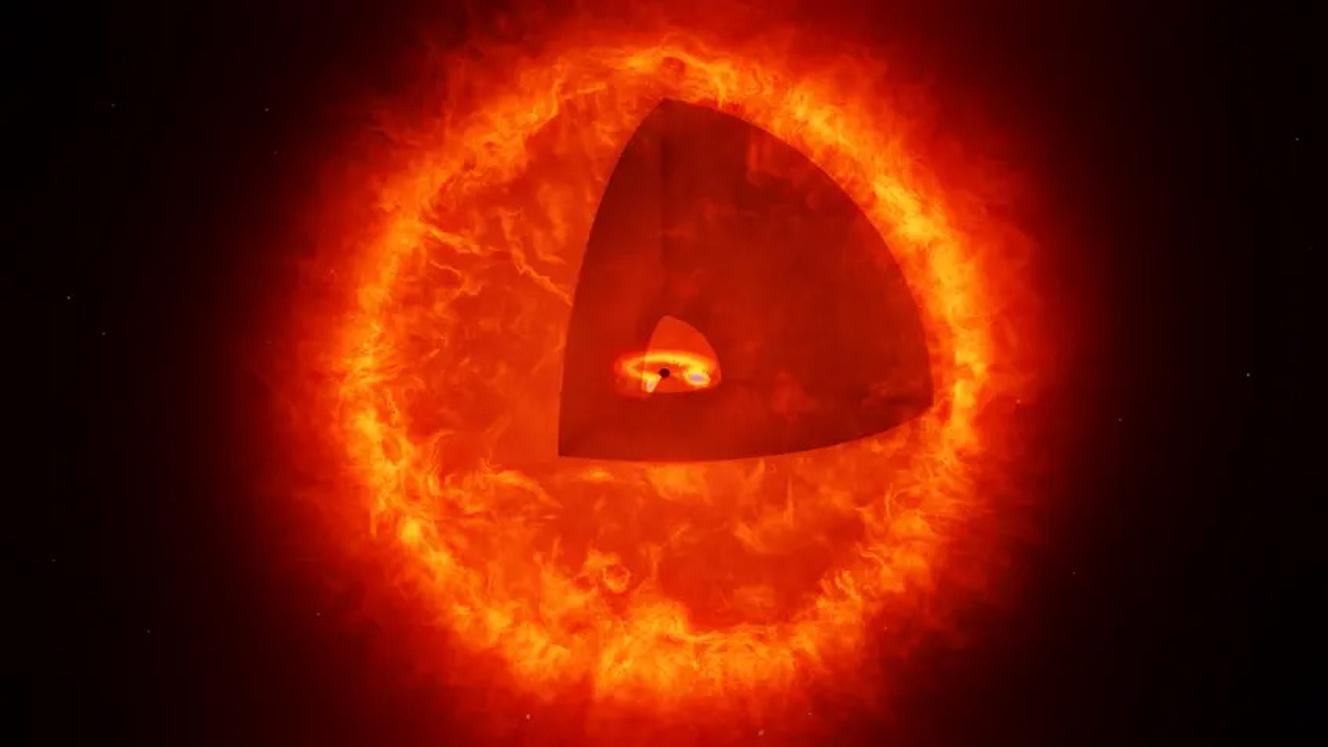

Les astronomes ont alors formulé une hypothèse inédite : et si « The Cliff » possédait, lui aussi, une couche d’hydrogène dont la température et la densité seraient comparables à celles d’une étoile ? Le résultat serait ce que les astronomes ont baptisé un « trou noir-étoile », c’est-à-dire un trou noir supermassif au centre d’une galaxie de taille modeste, enveloppé d’une épaisse couche d’hydrogène gazeux. Laquelle, chauffée par le puissant rayonnement X du trou noir en son centre, ressemblerait de l’extérieur à une étoile massive et lumineuse. Sa dense couche de gaz serait alors à même de bloquer les rayons X et d’expliquer pourquoi nous n’en percevons pas. Si le concept est encore relativement perfectible, il a le mérite de mieux coller aux observations et pourrait enrichir notre compréhension de l’évolution des galaxies.

« Le modèle n’est pas nouveau, mais il s’applique bien à cet objet », note Françoise Combes, astrophysicienne à l’Observatoire de Paris et professeure titulaire de la chaire Galaxies et cosmologie au Collège de France, qui n’a pas participé à l’étude. « Il est possible que ce soit une phase par laquelle passent certaines galaxies », poursuit la cosmologiste, qui fait valoir que ces points rouges ne sont pas une classe réellement homogène d’objets. D’autres observations seront nécessaires pour continuer à lever le voile sur ces lointaines galaxies.

[Source: Le Monde]