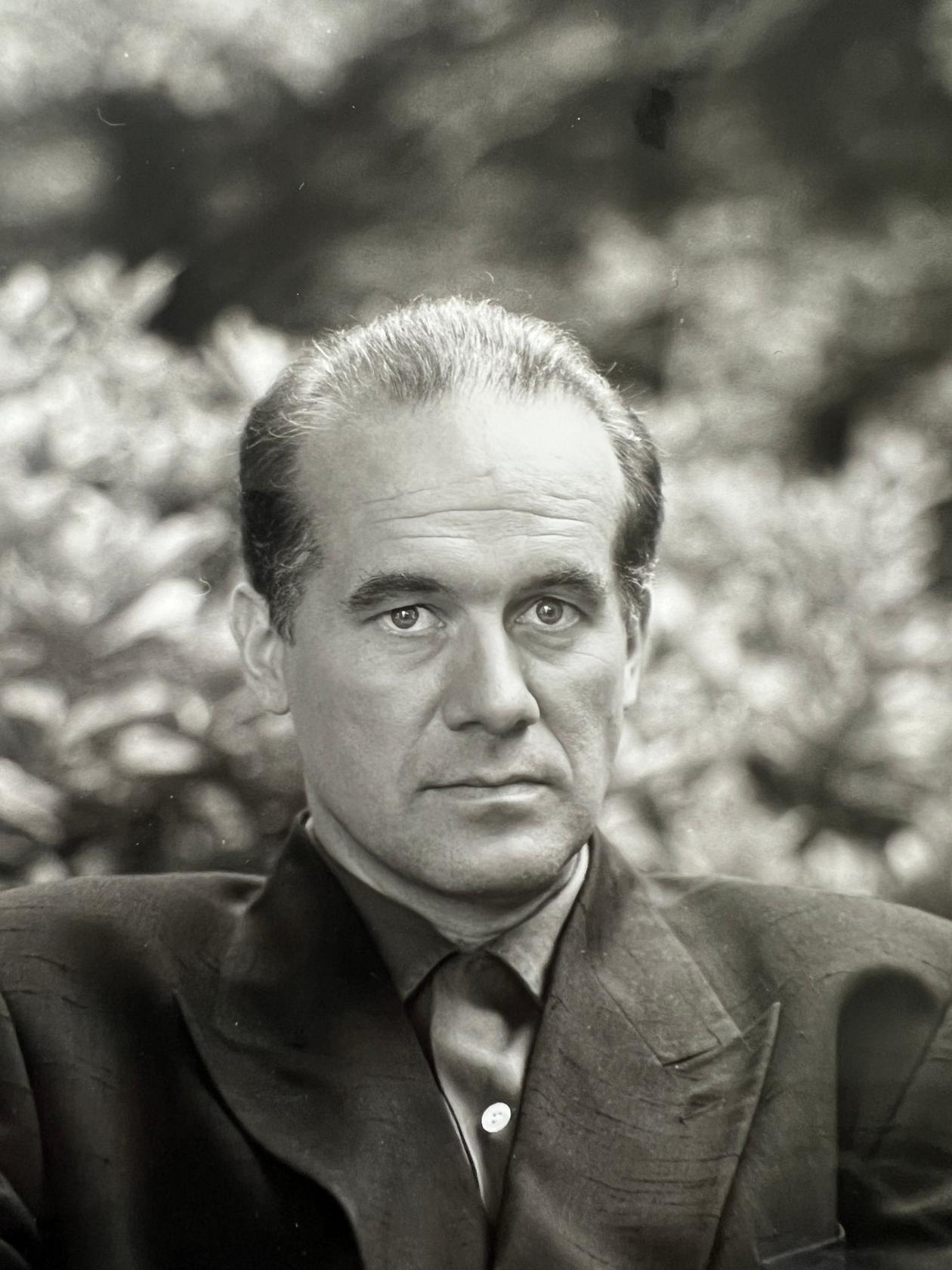

« La moitié de la ville était en friche » : Hanns Zischler, mémoire culturelle de Berlin-Ouest

« Avoir 20 ans à Berlin-Ouest » Comédien, essayiste, traducteur, photographe, cette figure de la vie artistique et intellectuelle allemande est arrivée dans la ville enclavée au début des années 1970. Et n’a plus jamais quitté ce lieu dont la vitalité détonne dans la RFA de l’époque.

Khrouchtchev avait tort. Après la construction du mur de Berlin, en août 1961, le dirigeant de l’URSS pensait qu’il n’aurait pas à se préoccuper de Berlin-Ouest, puisque seuls des vieux y vivraient. Ce fut le contraire. Berlin-Ouest est devenue une ville de 2 millions d’habitants à nulle autre pareille.

Une ville où accourent les jeunes Allemands de l’Ouest qui ne veulent pas faire leur service militaire ; ils en sont exemptés. Une ville où l’on vit avec peu d’argent et où tout semble possible, ne rien faire ou vivre autrement. Une ville où l’on expérimente un quotidien sans limites, de la drogue à la gare du Jardin zoologique (Bahnhof Berlin Zoologischer Garten, dite Bahnhof Zoo) aux squats de Kreuzberg. Une ville où bars et restaurants peuvent rester ouverts toute la nuit. Une ville transformée en terrain de jeu unique pour l’art et les créateurs qui, de la musique au théâtre, attire le chanteur David Bowie ou le metteur en scène de théâtre Peter Stein.

Cette île du « monde libre » enclavée en territoire est-allemand, cogérée par la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, qui l’ont élevée en symbole de la guerre froide, existe pendant vingt-huit ans, jusqu’à la chute du Mur, le 9 novembre 1989. « C’était un endroit à l’écart du monde, que de nombreux étrangers avaient du mal à situer sur une carte ; pour eux, c’était ailleurs », dit Hanns Zischler, dans sa belle maison tapissée de livres et de photos, dans le quartier de Charlottenburg. Cet homme d’esprit élégant incarne un certain esprit de Berlin-Ouest, dont il est une figure de la vie artistique et intellectuelle.

« Une ville grande, grise, vide »

Comment le définir ? Il est acteur – une quarantaine de films depuis Au fil du temps (1976), de Wim Wenders. Traducteur, par exemple, de De la grammatologie (1967), de Jacques Derrida (Ed. de Minuit). Conseiller littéraire de Peter Stein et du metteur en scène Klaus Michael Grüber. Photographe encore. Ecrivain, essayiste, dirons-nous enfin, auteur de livres qui ne sont jamais loin des amoureux de Berlin – Visas d’un jour (Christian Bourgois, 1994) et Berlin est trop grand pour Berlin (Mille et une nuits, 1999 ; rééd. Macula, 2016).

Le jour de la chute du Mur, Hanns Zischler se trouve à Berlin-Ouest. Il n’est pas étonné. Le 4 novembre 1989, il a assisté à une grande manifestation sur Alexanderplatz, à Berlin-Est, où les discours appelant au changement le convainquent qu’une page de l’histoire se tourne. Il avait 14 ans quand elle s’est ouverte. Il garde un souvenir très précis de cet été 1961, d’un état de crise, des journaux qui annoncent les départs massifs de citoyens de la République démocratique allemande (RDA, à l’est) vers la République fédérale d’Allemagne (RFA, à l’ouest).

Puis il y a cette nuit du 12 au 13 août 1961 où sont posés les premiers barbelés, provoquant les dernières fuites dans la panique, avant qu’il ne soit trop tard. « J’étais encore au lycée à Ingolstadt, en Bavière, précise Hanns Zischler. Quand on habitait loin de Berlin, il y avait à la fois quelque chose d’inquiétant et d’abstrait. »

Deux ans plus tard, il se rend à Berlin-Ouest avec son lycée, dans le cadre d’une visite organisée pour que les jeunes Allemands de l’Ouest découvrent un lieu « complètement entouré de communistes ». Il en garde peu de souvenirs, sinon celui d’« une ville grande, grise, avec beaucoup d’endroits vides », où il prend le métro pour la première fois de sa vie.

Après l’Abitur (le baccalauréat), en 1966, il part pour Munich, où il fréquente l’université sans passer d’examens ; il se forme à l’ancienne, dans la tradition de la Bildung (formation) allemande, en se laissant guider par sa curiosité pour la musique, la littérature ou la philosophie. Il fait alors la connaissance de Wim Wenders, qui étudie le cinéma et lui offre, en 1967, son premier rôle, dans un court-métrage.

L’année suivante, il revient à Berlin-Ouest pour tourner dans Blinker (1969), film expérimental du poète et saxophoniste Uwe Brandner. « C’est inimaginable, la différence entre 1963 et 1968 ! », s’exclame Hanns Zischler, qui découvre une « offre culturelle extraordinaire ». Le film est tourné au Literarisches Colloquium Berlin (LCB). Ouvert deux ans après la construction du Mur dans une villa au bord du Wannsee, un des lacs de la ville, ce lieu invite des écrivains et des artistes du monde entier, organise des conférences et soutient la création. Uwe Brandner dispose de tous les moyens, techniques et financiers, nécessaires à son film. Pour Hanns Zischler, « le LCB représente la nouvelle culture de Berlin-Ouest. Une culture beaucoup plus intense que dans le reste de la RFA ».

La culture, une arme

Le comédien pensait quitter Berlin-Ouest après le tournage. Il y reste. Il s’achète un vélo – « à l’époque, il n’y avait presque pas de cyclistes », précise-t-il – et parcourt la ville, avec ses lacs et ses forêts. Elle est toujours aussi grande, grise et trouée que lors de sa première visite. « On voyait qu’elle ne s’était pas remise de sa destruction pendant la guerre. Dans les autres villes de RFA, comme Cologne, Nuremberg ou Munich, on fournissait des efforts frénétiques pour oublier le passé, reconstruire, reboucher les trous. A Berlin-Ouest, les blessures étaient à vif. La moitié de la ville était en friche. »

Pour Hanns Zischler, un film rend compte de ce paysage, Les Ailes du désir (1987), de Wim Wenders. « Wim ne le savait peut-être pas au moment du tournage, mais il a réalisé un extraordinaire documentaire sur Berlin-Ouest. » Dans ce film en noir et blanc, deux anges veillent sur la ville. Ils sont joués par Bruno Ganz et Otto Sander, issus de la Schaubühne.

Dans les années 1970, cette troupe révolutionne le théâtre européen, avec ses comédiens, ses metteurs en scène, Peter Stein et Klaus Michael Grüber en premier lieu, et l’auteur Botho Strauss. Fondée en 1962 et installée dans une salle sans grâce à Kreuzberg, tout près du Mur, la Schaubühne fonctionne comme un collectif, avec des règles strictes – égalité de salaires, interdiction de travailler ailleurs, décisions prises en commun pour la marche du théâtre. Elle ne fait pas de concessions, les répétitions pouvant durer des mois s’il le faut, et elle ne cherche pas à faire un théâtre populaire, mais un théâtre d’art, au plus haut niveau.

« C’était vraiment inouï », se souvient Hanns Zischler, qui a travaillé à la Schaubühne de 1973 à 1975. « Du théâtre comme on n’en avait jamais vu, avec une utilisation de l’espace qui repoussait ou annulait les limites de la salle, et des spectacles qui étaient joués au stade olympique de Berlin, dans un hôtel, une usine… » Généreusement subventionnée, la Schaubühne a les moyens de son ambition. En 1981, elle prend ses quartiers dans un sublime bâtiment de l’architecte Erich Mendelsohn, sur le « Ku’damm » (Kurfürstendamm), les Champs-Elysées berlinois.

« C’était comme si Berlin-Ouest vivait avec un cœur et un poumon artificiels, explique Hanns Zischler. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, Berlin était la plus grande ville industrielle d’Allemagne. Après sa destruction, en 1945, elle avait perdu l’essentiel de ses ressources. Alors Bonn [capitale de la RFA] envoyait de l’argent pour financer la vie quotidienne et la culture. »

En ce temps de guerre froide, la culture est une arme. Le Sénat de Berlin-Ouest mise sur elle pour redynamiser la ville et affirmer sa puissance face à l’Est. Dès 1947, un vaste projet culturel est mis en place, le Kulturforum, situé non loin du Mur, dans un quartier que les nazis avaient commencé à raser et que les bombardements finirent de détruire. C’est là que sont édifiés des bâtiments remarquables, emblèmes de la ville : la Philharmonie, inaugurée en 1961 (où le chef d’orchestre Herbert von Karajan règne en maître), la Bibliothèque d’Etat, ouverte en 1978 – toutes deux dessinées par Hans Scharoun –, et la Nouvelle Galerie nationale due à Ludwig Mies van der Rohe, livrée en 1968, abritant des expositions et de riches collections d’art moderne.

« On avait tout en double »

La guerre froide se joue aussi sur le terrain intellectuel. Outre la Technische Universität, qui existe depuis 1879, la Freie Universität (l’université libre) est fondée en 1948 pour faire contrepoids à la fameuse Humboldt-Universität, à l’Est, jugée trop dépendante du communisme. « Jusqu’à la chute du Mur, il n’y a plus aucune relation entre les deux universités de l’Ouest et celle de l’Est », souligne Hanns Zischler, qui remarque que c’est la même chose pour les théâtres : « Trois grands à l’Est, dont le Berliner Ensemble fondé par Bertolt Brecht en 1949, et trois grands à l’Ouest, dont la Schaubühne. On avait tout en double… » L’effervescence est d’autant plus incroyable, ajoute-t-il, qu’à côté des grandes institutions et des théâtres à Berlin-Ouest, il y avait de nombreux cinémas et scènes expérimentales. « Cela créait une grande stimulation. »

Quand Hanns Zischler arrive à Berlin-Ouest, il est impossible de se rendre dans la partie Est de la ville, à moins d’y avoir de la famille. En 1971 sont institués les « visas d’un jour », qui permettent de passer la frontière, après avoir déposé une demande, et à condition de rentrer le jour même à Berlin-Ouest. « C’était pénible, à cause de la lenteur de l’administration de l’Est, qui chicanait à la frontière, relève Hanns Zischler, mais c’était un énorme changement. » Quand la Schaubühne met à l’affiche Le Briseur de salaires (1957), c’est lui qui se rend à Berlin-Est pour rencontrer l’auteur de la pièce, Heiner Müller, le plus grand auteur dramatique est-allemand depuis Brecht.

Grâce aux visas d’un jour, Hanns Zischler découvre à l’Est « une ville sans réclame, mais avec une police omniprésente. C’était le contraire de Berlin-Ouest, où l’on ne voyait quasiment pas d’uniformes. Les soldats américains, britanniques ou français étaient très discrets ». L’hiver, les Berlinois vont faire de la luge sur le Teufelsberg, une colline de 120 mètres de haut, née des 25 millions de mètres cubes de gravats déversés dans les années 1950 sur les ruines du chantier de la faculté technique nazie. Les Américains y ont installé une station radar qui permet de surveiller les manœuvres du pacte de Varsovie, jusqu’à l’Oural.

Tel est Berlin-Ouest, où toute une jeunesse explore le « ici et maintenant ». Une époque unique. On demande à Hanns Zischler s’il a en une nostalgie. Un léger silence, un sourire, une réponse : « On savait qu’on était à l’écart du commerce du monde et on l’appréciait. Il n’y avait pas de courant dominant, on faisait simplement ce que l’on avait envie de faire. Pour la culture, on vivait dans une ville de luxe. On avait le luxe du temps. »

[Source: Le Monde]