« Avoir 20 ans à Berlin-Ouest » À la fin des années 1970, Karin Wieland fuit sa bourgade allemande pour vivre en communauté dans un bâtiment désaffecté de Kreuzberg. Elle est de tous les combats de l’époque.

« Avoir 20 ans à Berlin-Ouest » A la fin des années 1970, Karin Wieland fuit sa bourgade allemande pour vivre en communauté dans un bâtiment désaffecté de Kreuzberg. Elle est de tous les combats de l’époque.

Le Kempinski n’a pas changé. Ou si peu. Dans Berlin, où tant d’anciens grands hôtels sont rénovés, quand ils ne sont pas détruits, celui-ci est toujours là, dans le très bourgeois quartier de Charlottenburg, avec ses salons et ses moquettes qui en firent un lieu d’élite de Berlin-Ouest. Y aller aujourd’hui, c’est revenir au temps du Mur, pour qui l’a connu. Et c’est ce que fait Karin Wieland, dans la lumière feutrée d’un après-midi.

Aujourd’hui, elle est sociologue et sa blondeur se fond dans le décor. Elle nous parle d’une époque où elle avait les cheveux rouges, elle nous raconte son Berlin-Ouest, à des années-lumière de l’opulence du Kempinski : celui des squats des quartiers de Schöneberg – fief de David Bowie, de 1976 à 1979 – ou de Kreuzberg – le centre de la communauté turque.

Pour Karin Wieland, tout commence par une fuite. En 1977, elle a 18 ans et vient de passer le bac dans une toute petite ville de République fédérale d’Allemagne (RFA). Peu importe laquelle, elles se valent toutes dans son esprit. Ennuyeuses à périr et plombées par le non-dit du passé nazi. Parce que, dit-elle, « seule la grande ville pouvait [leur]donner l’occasion de réfléchir à ce passé », elle choisit Berlin-Ouest.

Annonces codées

Ses parents n’y seraient jamais venus, par peur de la République démocratique allemande (RDA). Pour elle, c’est « la ville idéale » : la plus éloignée de sa ville natale. « Et, en plus, il y a un mur. » Au début, Karin Wieland habite à droite et à gauche, avec d’autres, dans des conditions parfois rocambolesques. Trouver un logement n’est pas facile : « On allait vers 11 heures du soir à la gare du Zoo, où une vieille femme vendait les journaux du lendemain, avec les annonces immobilières. »

A Berlin-Ouest, au tournant des années 1980, autour de 100 000 logements sont vides et 80 000 personnes en cherchent un. C’est cette situation de pénurie qui fait naître les squats. Des réseaux se forment. Par le biais d’annonces codées, des gens se rencontrent et échangent des informations sur les immeubles inoccupés. Karin Wieland entre dans l’un de ces réseaux.

Un soir, des garçons reviennent de la visite d’un bâtiment de Kreuzberg dont ils ont fracturé les portes : « C’est génial. Qui veut venir ? » Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1981, une dizaine de filles et de garçons se faufilent discrètement dans les rues recouvertes de 20 centimètres de neige. Munis de lampes de poche, de sacs de couchage et de bières, ils investissent l’immeuble. Le lendemain, ils découvrent l’endroit où ils vont vivre. Il est « affreux, tout cassé ». Avec du plâtre qui tombe et des couches de fientes de pigeons.

Les squatteurs tendent une banderole devant les fenêtres : « Occupé. » La police passe, constate et s’en va. Elle n’a pas le droit d’aider un propriétaire à savoir qui occupe son immeuble. Et un propriétaire n’a pas le droit de porter plainte contre une personne inconnue. Cela ne facilite pas la tâche du Sénat de Berlin, qui ne sait pas sur quel pied danser avec les squats.

Les squatteurs, eux, sont partagés. Certains essayent de rencontrer les propriétaires pour négocier un bail. Les plus radicaux s’y refusent. « On a essayé de savoir à qui appartenait l’immeuble, explique Karin Wieland, mais on n’a rien trouvé. » En allant à la boulangerie, le 31 janvier, un garçon de la bande apprend que le propriétaire est un juif dont toute la famille a été assassinée par les nazis ; selon la rumeur, il laisse l’immeuble vide pour « se venger des Allemands ».

Une vive discussion s’ensuit dans le squat. Certains veulent contacter le propriétaire, quand d’autres estiment que, juifs ou pas, une sanction doit s’appliquer à ceux qui laissent leurs logements vides. Karin Wieland revient aujourd’hui sur les termes du débat : « Etait-il plus important que la maison soit habitée, ou conservée comme un mémorial des crimes des nazis ? En tant que descendants des auteurs de ces crimes, avions-nous une obligation particulière envers les victimes ? Quelle morale était la plus importante : celle du survivant de l’Holocauste ou celle des squatteurs ? Dans ce cas, quelle forme devrait prendre une attitude antifasciste ? »

Leur mot d’ordre ? « Ne rien faire »

Certains squatteurs tranchent en accrochant une autre banderole avec l’inscription « Exproprié ». Une action « horrible », pour Karin Wieland : « C’est ce que faisaient les nazis avec les juifs, et on était, à un jour près, quarante-huit ans après l’arrivée au pouvoir d’Hitler [le 30 janvier 1933]. » Karin Wieland et quatre autres jeunes femmes – elles ont tout juste 22 ans – ripostent à leur façon. Elles retrouvent la trace du propriétaire, Aaron Rosenblatt, et se rendent chez lui pour discuter. Quand elles entrent dans son bureau par ruse, son gérant d’immeubles veut appeler la police. Rosenblatt s’y oppose. « Prenez rendez-vous », leur dit gentiment le vieil homme distingué. Elles le font, mais le gérant ne donnera pas suite.

« C’était comme ça dans les squats, reconnaît Karin Wieland. On se disputait, mais on vivait ensemble. » Il a fallu apprendre à se connaître, car chacun est arrivé de son côté avec son histoire dans le groupe d’étudiants et d’artistes qui a investi l’immeuble et s’est attelé aussitôt à la tâche : rendre l’endroit habitable. Venir à bout des fientes, faire en sorte que les fenêtres ferment, que l’eau coule et que l’électricité fonctionne. Quand Karin parle de son squat à la faculté, où elle étudie les sciences politiques, on lui répond :

« On va vous aider, faire des tracts.

– Non, ce qu’il nous faut, ce sont des gens qui sachent bricoler. »

Tous les jours, à Kreuzberg, la question est posée : « Qu’est-ce qu’on rénove ? » Il y a une caisse commune pour le matériel, qui est volé les trois quarts du temps, faute d’argent.

Personne ne paye de loyer, et tout est ouvert. Il n’y a pas de sphère privée. Pas de courrier ni de téléphone. Et une seule clé, celle de l’entrée de l’immeuble. Quand quelqu’un s’annonce, on regarde par la fenêtre et on descend lui ouvrir. La nuit, des gardes sont assurées pour prévenir des contrôles de la police, à qui il arrive de débarquer au petit matin, de rassembler tout le monde dans une pièce et de fouiller les étages pendant des heures. « On vivait dans un état d’exception et on ne partait pas en vacances, pour ne pas laisser les lieux vides, souligne Karin Wieland. Certains squats étaient mieux organisés, ceux de première classe, mais je n’étais pas dans un squat de première classe. » L’été 1981 se passe sur le toit, où tout le monde est nu.

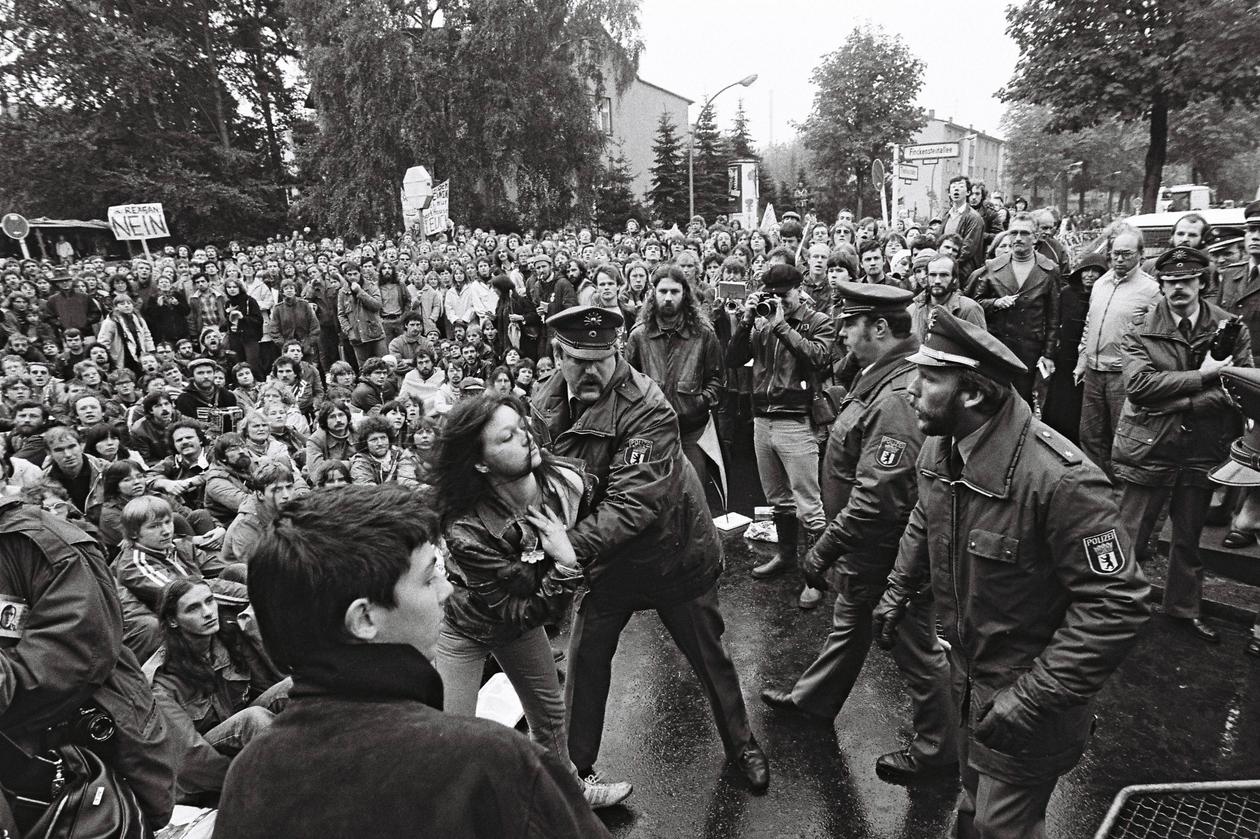

Cette année-là, les squats fleurissent. De 45 environ en janvier, ils grimpent à plus de 160 en mai. Au plus fort, il y en aura autour de 3 000 à Berlin-Ouest. Les occupants se regroupent dans des conseils de quartier ouverts à tous. Sans représentants ni hiérarchie. La démocratie directe est à l’ordre du jour.

Elle a été ravivée par Tunix, un mouvement lancé par les spontanéistes berlinois qui rassemble des milliers de jeunes Européens, du 27 au 29 janvier 1978, à Berlin-Ouest. Dans un désordre furieusement festif, ils ont débattu du féminisme, de l’antipsychiatrie, du nucléaire, de l’Etat (à détruire ou à voler ?), des minorités… Leur mot d’ordre ? « Ne rien faire » (« Tun nichts »). Leur quête ? Un nouveau gauchisme qui en finisse avec les chapelles en « isme » de 1968. Leur projet ? Mettre en avant l’individu, pas l’organisation.

« Choquer les veuves de Wilmersdorf »

« Tunix a été très stimulant, confirme Karin Wieland. [Le philosophe] Félix Guattari est venu. Ses livres et ceux de Jean-François Lyotard étaient notre bréviaire français. On pouvait ne pas les comprendre, mais on en tirait matière à réflexion. » Karin Wieland se reconnaît dans la génération No Future. Une génération venue à Berlin-Ouest où elle sait qu’il y a du chômage et que ce n’est pas là qu’elle fera carrière (à supposer d’en avoir envie), et qui ne sait pas ce qu’elle veut, sinon « autre chose ». Mais elle a une conviction : le changement politique commence par une nouvelle façon de vivre le quotidien.

Les parents de Karin Wieland ignorent qu’elle loge dans un squat. Ils l’aident un peu et elle gagne de l’argent en étant serveuse, plongeuse ou vendeuse. La nuit, elle vend, dans les cafés, des livres de Jean Baudrillard, parfois volés. Outre les cheveux rouges, elle se balade avec des lames de rasoir, comme beaucoup d’autres, pour « choquer les veuves de Wilmersdorf [quartier résidentiel de Berlin-Ouest] ». « La ville était encore pleine de ces femmes de hauts fonctionnaires nazis qui mangeaient des gâteaux. Nos cheveux rouges, c’était notre façon de leur dire : “Toi, tu n’as plus rien à dire. On ne te ressemble pas.” »

Le squat de Kreuzberg n’est pas loin du Mur, avec lequel Karin Wieland et ses amis entretiennent une relation « assez glaciale ». Ils pensent que les Allemands l’ont mérité parce qu’ils ont commis des crimes. « On n’avait pas de patriotisme. Les vrais Berlinois, eux, trouvaient bien qu’il y ait des soldats américains, français et anglais. Ils n’avaient pas envie de devenir russes. »

Au début, les squatteurs ont la sympathie de la population, qui les comprend et ne voit pas d’un mauvais œil qu’ils manifestent pour le logement à Berlin-Ouest. La situation se durcit peu à peu. Le 22 septembre 1981, la police évacue à coups de bélier huit immeubles occupés de Schöneberg. Un jeune homme meurt, écrasé par un bus, lors d’une manifestation dans ce même quartier. « Ça a été un choc, se souvient Karin Wieland. Les manifestations sont alors devenues très violentes et la sympathie a disparu. » Trois ans plus tard, le gérant d’immeubles d’Aaron Rosenblatt réapparaît : le jour même où le squat est évacué. Une page se tourne, mais l’histoire continue. Karin Wieland la raconte dans Aufprall (Hanser, 2020, non traduit), un roman passionnant qui a valeur de document, coécrit avec Heinz Bude et Bettina Munk.

Il y aura d’autres squats, d’autres rencontres, d’autres débats, et un quotidien toujours aussi intense pour Karin Wieland. Puis l’élan s’émoussera. « Vivre dans un squat demande beaucoup de tolérance, et les contraintes quotidiennes sont épuisantes, dit-elle. On peut mener un combat politique comme celui-ci pendant un an ou deux. Après, il faut prendre des décisions, pour aller plus loin. »

Certains ont fini leur formation et s’en vont. D’autres craignent de perdre beaucoup en restant et pensent à l’avenir. En 1983, Karin Wieland soutient son diplôme universitaire avec un mémoire sur la politique sexuelle du nouveau mouvement des femmes – le point de départ d’une brillante carrière de sociologue. Ainsi s’achèveront les années 1980. Un temps ineffaçable. « Un temps sauvage », conclut-elle, dans la douceur feutrée du Kempinski.

[Source: Le Monde]