Donald Trump et la « neutralité » des IA : l’instrumentalisation politique d’un débat légitime

Le président américain a annoncé que le gouvernement fédéral ne pourra plus utiliser de logiciels d’IA jugés « woke », et privilégiera ceux visant la « neutralité idéologique ». Mais de quelle « neutralité » parle-t-on ?

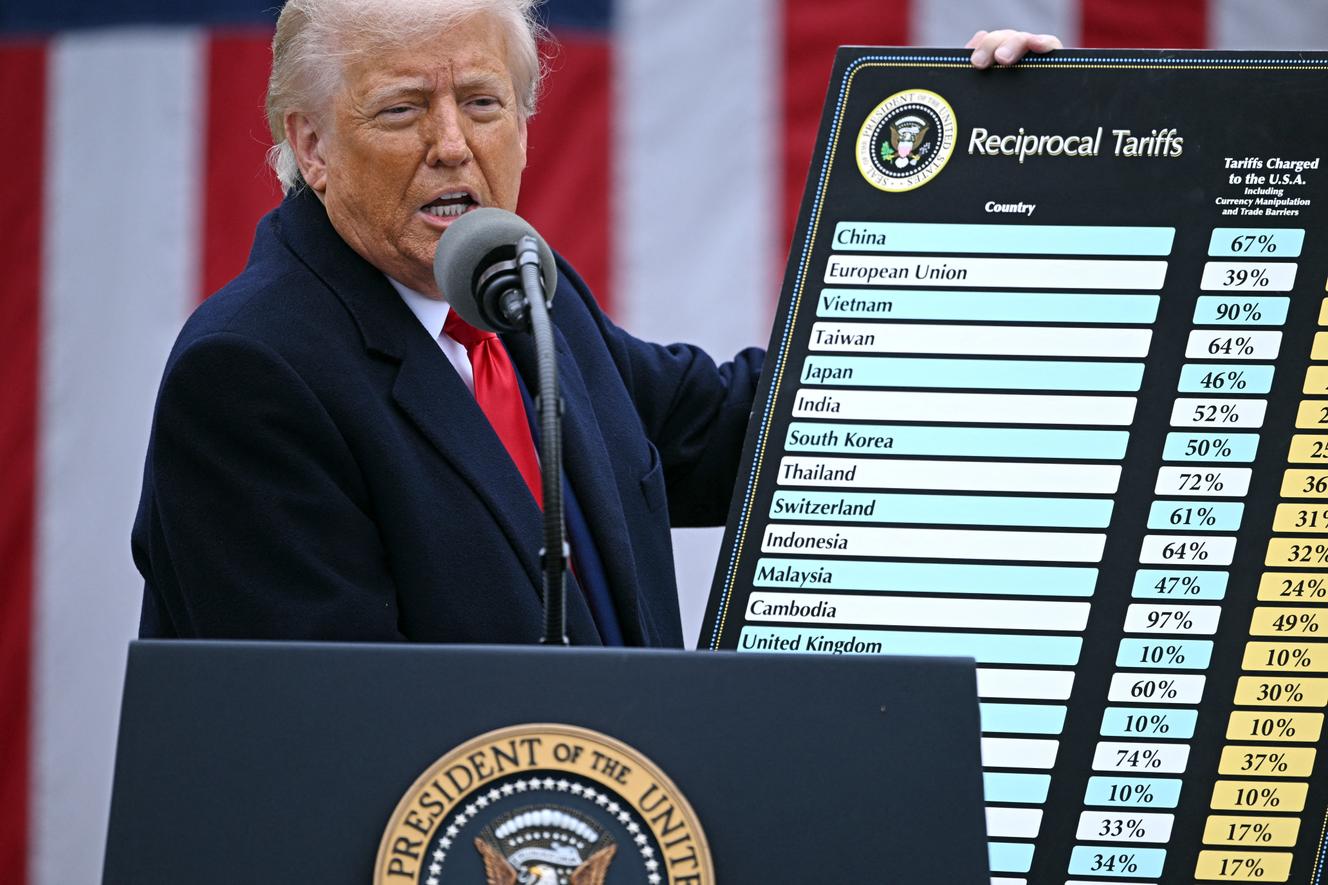

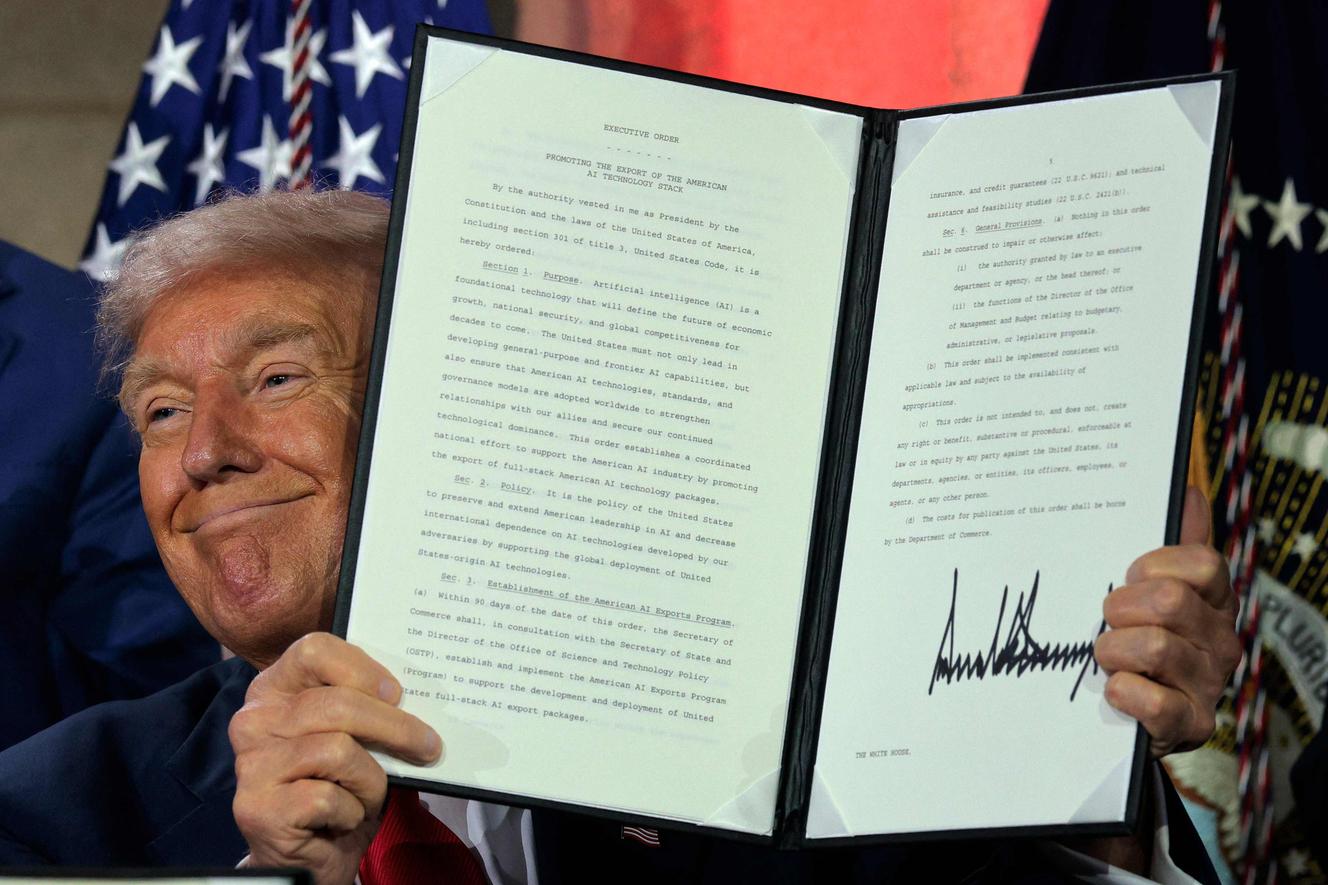

« Le peuple américain ne veut pas de la folie marxiste woke dans les modèles d’intelligence artificielle, et les autres pays non plus. » Mercredi 23 juillet, Donald Trump a annoncé que le gouvernement fédéral américain ne travaillerait plus, désormais, qu’avec des systèmes d’IA visant la « recherche de la vérité » et la « neutralité idéologique », comme l’explicite un nouveau décret signé de sa main. L’aboutissement d’une longue série d’attaques de la droite américaine à l’encontre des grands modèles d’IA, qu’elle juge trop orientés. Et le point de départ de questions techniques, philosophiques et politiques vertigineuses.

Depuis quelques années, la critique venait pourtant principalement de l’autre camp. Entraînées sur d’immenses bases de données d’origine humaine (notamment les masses de textes disponibles sur Internet), les IA tendent à en reproduire les biais, proposant parfois des résultats racistes ou sexistes. Les entreprises américaines à l’origine de ces programmes, qui s’affichaient alors souvent comme progressistes, ont voulu rectifier le tir, en tentant d’imposer des règles empêchant leurs IA de générer ce type de résultat.

Un sacré défi technique, puisqu’il ne suffit pas de donner des ordres à ces systèmes pour qu’ils s’exécutent. Ajouter une « surcouche » de règles, parfois contradictoire avec les données sur lesquelles s’entraînent ces machines, n’assure pas qu’elles soient respectées. Et la complexité du fonctionnement de ces IA est telle que leurs ingénieurs ne sont pas en mesure de prévoir leurs réponses – qui peuvent parfois être différentes avec la même consigne.

Résultat : la recherche n’en finit plus d’illustrer les failles des grands modèles d’IA. Plusieurs études ont prouvé la persistance de leurs biais masculinistes, racistes et homophobes, tandis que d’autres ont montré qu’ils penchaient, dans l’ensemble, politiquement plutôt à gauche.

Le « politiquement neutre » selon Elon Musk

Et c’est ce que fustige la droite américaine. Un incident l’a particulièrement choquée : au début de 2024, Gemini, développé par Google, a généré des images mettant en scène des personnes noires pour incarner les pères fondateurs des Etats-Unis. Une preuve irréfutable, selon la droite MAGA (Make America Great Again), que les géants de la tech sont à la botte d’un agenda politique, quitte à sacrifier la vérité historique. Les critiques ont redoublé d’intensité.

L’un des porte-drapeaux de ce combat n’est autre qu’Elon Musk, qui vilipende depuis des années les IA infectées, selon lui, par « le virus woke ». En lançant Grok, son propre chatbot, en 2023, il entendait justement proposer une IA au service de la « vérité », n’intégrant aucune limitation contre les abus. Mais, preuve que faire dire ce que l’on veut à une IA est compliqué, Grok est longtemps restée trop libérale à son goût. « Même pour Grok, c’est difficile à enlever, parce qu’il y a beaucoup trop de contenus woke sur Internet », regrettait-il encore en début d’année.

Le développement de Grok est, depuis, pour le moins erratique. Au mois de juillet, le programme a été modifié afin de devenir plus « politiquement incorrect »… et s’est aussitôt mis à publier des messages appelant à voter Marine Le Pen. La branche de l’intelligence artificielle de X qui édite Grok, xAI, a depuis supprimé ces « contenus inappropriés » et assuré avoir « pris des mesures pour empêcher les discours de haine ». Mais si la nouvelle version du chatbot, lancée quelques jours plus tard, se montre moins extrême, elle semble selon la presse américaine consulter les publications d’Elon Musk avant de répondre à des questions sur Gaza, l’immigration ou l’avortement.

Des IA « privilégiant l’exactitude historique »

Serait-ce la « neutralité » à laquelle aspirent le patron de SpaceX et Donald Trump pour les IA américaines ? Si la question des biais (de droite ou de gauche) de l’IA est légitime, qu’entend le président américain par ce terme ? L’« anti-wokisme » est-il neutre ? Le décret qu’il a signé veut imposer des modèles d’IA « privilégiant l’exactitude historique » et « la recherche scientifique ». Mais quelle est la valeur de ces mots, à l’heure où ce même Donald Trump mène une attaque sans précédent contre la recherche américaine, remet en question le travail des historiens et balaie le consensus scientifique sur changement climatique ?

Certes, la thématique de l’impact idéologique de la Silicon Valley n’est pas tout à fait nouvelle : depuis que les géants de la tech américaine se sont invités au creux de la main de milliards d’individus, la question des biais politiques de leurs fondateurs, et donc de leurs produits, s’est imposée. Ces dernières années, elle s’est notamment matérialisée dans l’épineux débat autour de la modération des réseaux sociaux.

Mais la question de l’IA va un cran plus loin. Les outils comme ChatGPT, Claude, Grok et consorts, dont l’adoption par le grand public se fait au pas de course, offrent des réponses toutes faites aux 1 000 questions qui nous traversent l’esprit chaque jour. En théorie, plus besoin de cliquer sur des liens, plus besoin de remonter à la source de l’information, plus besoin de comparer et synthétiser différents résultats pour se faire une idée. Du prêt-à-penser made in america. Made in MAGA.

[Source: Le Monde]