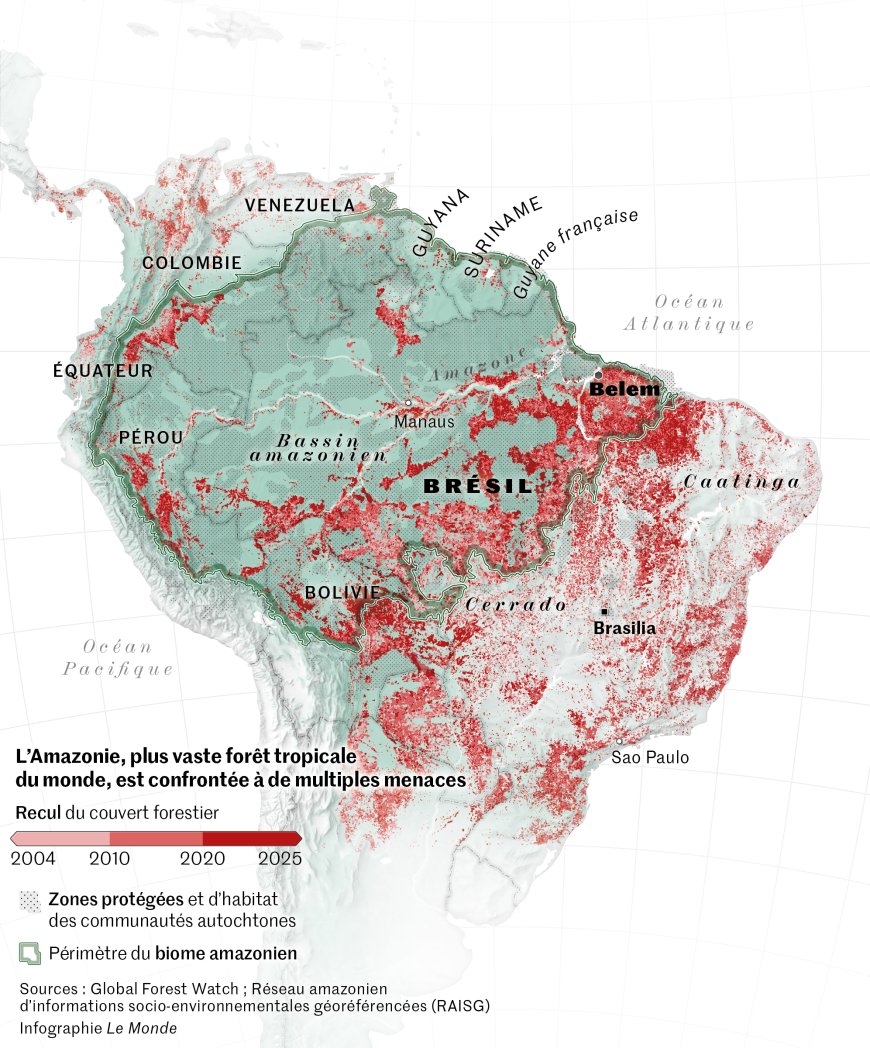

Déforestation, puits de carbone… Quel est l’état de santé de l’Amazonie, la plus vaste forêt tropicale du monde ?

Le Brésil, qui organise la 30ᵉ conférence mondiale pour le climat (COP30) dans la ville de Belem, veut mettre l’accent sur la nécessité de protéger cet écosystème crucial, qui fait face à de multiples menaces.

Près de 390 milliards d’arbres de 16 000 espèces différentes, 10 % de la biodiversité de la planète, un rôle-clé pour la régulation du climat, une superficie équivalente à celle de l’Australie répartie sur neuf pays… Plus vaste forêt tropicale du monde, l’Amazonie est un écosystème crucial mais en danger. Sa protection sera au cœur de la 30e conférence mondiale pour le climat (COP30), organisée dans la ville brésilienne de Belem du 10 au 21 novembre. A la veille du sommet des chefs d’Etat, qui donnera le coup d’envoi de l’événement, les 6 et 7 novembre, tour d’horizon des menaces qui pèsent sur ses quelque 7 millions de kilomètres carrés.

La déforestation se poursuit-elle ?

La déforestation massive de l’Amazonie a débuté dans les années 1960, puis s’est accélérée dans les décennies suivantes. Entre 1985 et 2022, 11 % de la forêt aurait disparu, selon une étude à paraître en janvier 2026 dans la revue Land Use Policy, basée sur les données du réseau MapBiomas. Cela représente 640 000 kilomètres carrés, soit l’équivalent de la superficie de la France. La quasi-totalité a été convertie en terres agricoles, notamment pour le pâturage du bétail, l’élevage bovin étant le principal moteur de cette déforestation.

Le Brésil, qui abrite 60 % de l’Amazonie, aurait perdu 17 % de superficie forestière en moins de quarante ans, selon la même étude. Où en est-on aujourd’hui ? Dans ce pays, la déforestation a fortement baissé (− 80 %) entre 2004 et 2012 d’après l’Institut de recherches spatiales du Brésil (INPE). Elle est ensuite repartie à la hausse pour culminer lors du mandat du président Jair Bolsonaro (2019-2022), sans atteindre toutefois les niveaux du début des années 2000. Le retour au pouvoir de Luiz Inacio Lula da Silva, en 2023, a de nouveau inversé la tendance. Selon l’INPE, la déforestation a diminué de 11 % entre août 2024 et juillet 2025, après des baisses de 30 % et 22 % les deux années précédentes. Elle se poursuit, à un rythme moins rapide toutefois, et la destruction de la forêt reste la première source d’émissions de gaz à effet de serre du pays, devant les énergies fossiles.

L’Amazonie est également confrontée à un phénomène croissant de dégradation des écosystèmes, qui les conduit à stocker moins de carbone, à perdre de la biodiversité ou encore à générer moins de pluies. En cause notamment, la hausse du nombre d’incendies lors des années sèches. Traditionnellement, le feu est essentiellement utilisé dans l’« arc de déforestation » de l’Amazonie, dans le Sud-Est, pour nettoyer les zones déboisées ou les pâturages. Mais sous l’effet du réchauffement, la région est confrontée à des sécheresses de plus en plus sévères et fréquentes, et à une hausse des températures. « Ces conditions rendent la forêt plus inflammable », explique Erika Berenguer, écologue à l’université d’Oxford.

L’Amazonie est-elle encore un puits de carbone ?

La question de savoir si l’Amazonie est un puits ou une source de carbone ne fait pas consensus parmi les scientifiques, mais de plus en plus de travaux montrent que la région pourrait émettre, au moins certaines années, plus de CO2 qu’elle n’en absorbe, contrairement à l’image largement trompeuse de « poumon vert » qui lui est associée.

Différentes méthodes sont utilisées pour suivre l’évolution du bilan carbone, qui correspond à la différence entre les gains dus à la croissance des arbres et les pertes liées à la récolte, à la déforestation, à la dégradation, à la mortalité des arbres ou aux perturbations naturelles. L’une d’entre elles consiste à utiliser les données du satellite européen Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS), lancé en 2009 et qui permet de cartographier les évolutions annuelles de la biomasse forestière. Or, ces observations spatiales montrent que l’Amazonie dans son ensemble est une source de carbone depuis au moins une douzaine d’années. Elle aurait rejeté environ 1,5 milliard de tonnes de carbone entre 2010 et 2023, selon les dernières données communiquées au Monde et non encore publiées.

« Il y a encore des régions qui absorbent du carbone, souvent les plus éloignées des activités humaines, mais les zones qui sont une source de CO2 prennent le dessus sur celles qui sont un puits », explique Jean-Pierre Wigneron, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et membre de l’équipe de recherche internationale qui exploite ces données.

D’autres études ont également conclu, en 2021 ou en 2023 par exemple, que l’Amazonie était devenue une source de carbone. En 2015, des travaux estimaient qu’elle était encore un puits, mais en déclin.

Le débat entre scientifiques porte notamment sur le périmètre considéré. « A l’échelle du bassin, il est assez clairement établi que, lors des années sèches, en prenant en compte les incendies, l’Amazonie est une source de carbone, estime Santiago Botia, chercheur au Max Planck Institute. Mais si vous ne regardez que la végétation intacte et que vous excluez les feux, mes travaux montrent que la forêt sur pied est encore un puits. »

« Tous les indices suggèrent que le puits net des forêts tropicales en Amazonie compense à peine les émissions dues à la déforestation et à la dégradation, résume de son côté Jérôme Chave, écologue au CNRS. Certaines années très sèches, il est très vraisemblable que cette région soit une source nette de carbone. »

L’Amazonie approche-t-elle d’un point de bascule ?

Quelle sera la réponse de l’Amazonie à la déforestation et au réchauffement climatique ? Aura-t-elle la capacité de s’adapter ? Peut-elle cesser d’exister en tant que forêt si certaines limites, de température par exemple, sont franchies ? Au début des années 1990, des scientifiques, dont le Brésilien Carlos Nobre, commencent à prendre en compte le rôle de la végétation dans les modèles climatiques. Ils comprennent que, si de larges superficies sont déboisées, le climat de la région risque d’être considérablement modifié, ce qui aura des conséquences pour la forêt restante.

L’idée d’un possible point de bascule menaçant l’Amazonie s’impose progressivement dans les débats. Carlos Nobre, climatologue et grand spécialiste de cette région, estime aujourd’hui que celui-ci pourrait être atteint « si la déforestation atteint 20 % à 25 % ou si le réchauffement climatique atteint 2 °C à 2,5 °C [au-dessus des niveaux préindustriels] ». Il le définit comme un seuil au-delà duquel la forêt tropicale subirait une « transformation irréversible en une savane dégradée ».

Mais ce concept reste très discuté. Pour le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le fait que l’Amazonie pourrait atteindre un point de bascule vers un état aride au cours du XXIe siècle n’est établi qu’avec un « faible niveau de confiance ».

Dans une étude publiée en octobre dans The Annual Review of Environment and Resources, des chercheurs font le point sur les « mythes » qui entourent cette idée. Ils affirment qu’il existe peu de preuves qu’un point de bascule unique pour tout le bassin de l’Amazonie advienne, et décrivent plutôt une « série de changements localisés » concernant l’état de la forêt, qui pourraient varier considérablement en matière d’échelle, de facteurs ou d’intensité.

Selon la théorie de l’effet domino, une fois le point de bascule atteint, le processus de dégradation s’alimenterait lui-même et deviendrait irréversible. Mais pour Paulo M. Brando, principal auteur de l’étude, un « effet marteau » pourrait plutôt être à l’œuvre. « Nous dégradons l’écosystème, nous le brûlons, nous créons des lisières, nous réduisons considérablement le nombre d’animaux, nous construisons des routes, tout cela dans un contexte de changement climatique, explique-t-il. Mais ces coups de marteau ne créent pas forcément un effet boule de neige qui entraînera une destruction à long terme. Si vous arrêtez de taper, vous stoppez la majeure partie de la dégradation. »

[Source: Le Monde]