Sous une montagne de Savoie, la chasse aux particules de « matière noire », ce monde parallèle qui structure l’Univers

Près de Modane, en Savoie, un laboratoire du CNRS enfoui au niveau du tunnel routier tente de capter les éléments d’un monde parallèle à notre Univers. D’ici à la fin de l’année, la « fenêtre » d’observation des chercheurs franco-américains sera dotée de détecteurs plus performants.

Les physiciens ont de drôles d’idées. Ils prétendent avoir ouvert une nouvelle fenêtre sur l’Univers… sous les Alpes. Pas le plus pratique pour voir quelque chose. Et pourtant.

Près de Modane (Savoie), au milieu du tunnel de Fréjus, à six kilomètres de l’entrée, entre la France et l’Italie, une porte métallique au gris noirci par les goudrons et plastiques est marquée d’un sens interdit. Un des physiciens en gilet jaune donne le top pour traverser à pied la double voie après le passage de poids lourds et de voitures. Derrière la première porte, une seconde, puis une troisième. Enfin s’ouvre une vaste galerie qui s’enfonce dans la montagne, presque à la verticale de la pointe du Fréjus, qui culmine 1 700 mètres plus haut, à 2 932 mètres.

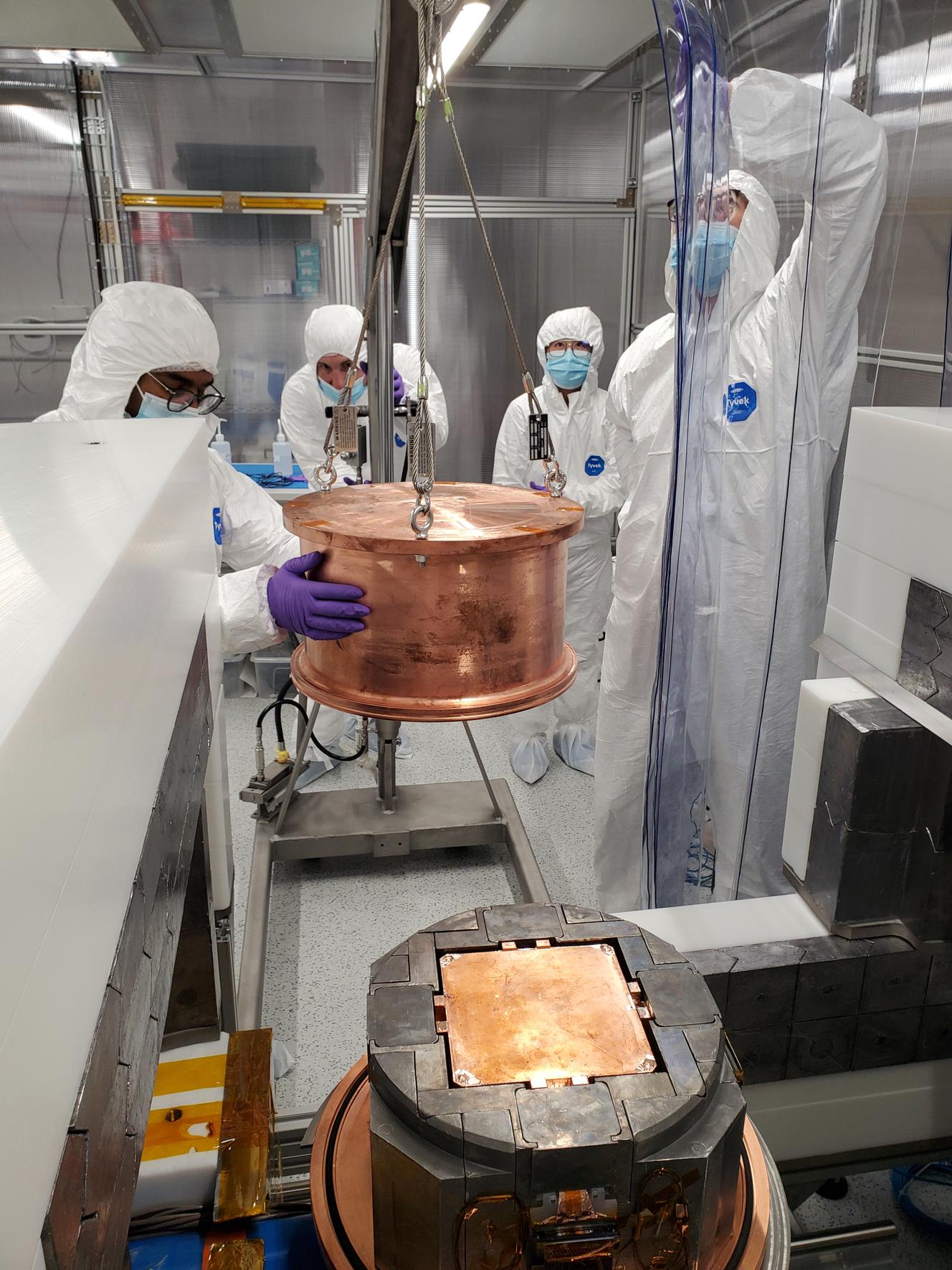

Sur la droite, une pièce de quelques mètres carrés, aux parois transparentes qui semblent fragiles. A l’intérieur, le prototype d’une « fenêtre » d’observation quasi unique au monde, baptisée « Damic-M ». « On le surnomme “La belle chambre”, LBC, pour “Low Background Chamber” [chambre à bas bruit] », décrit Antoine Letessier-Selvon, chercheur CNRS au Laboratoire de physique nucléaire et hautes énergies (CNRS-Sorbonne Université), le coordinateur scientifique de cette expérience majoritairement américano-française, qui compte une cinquantaine de personnes.

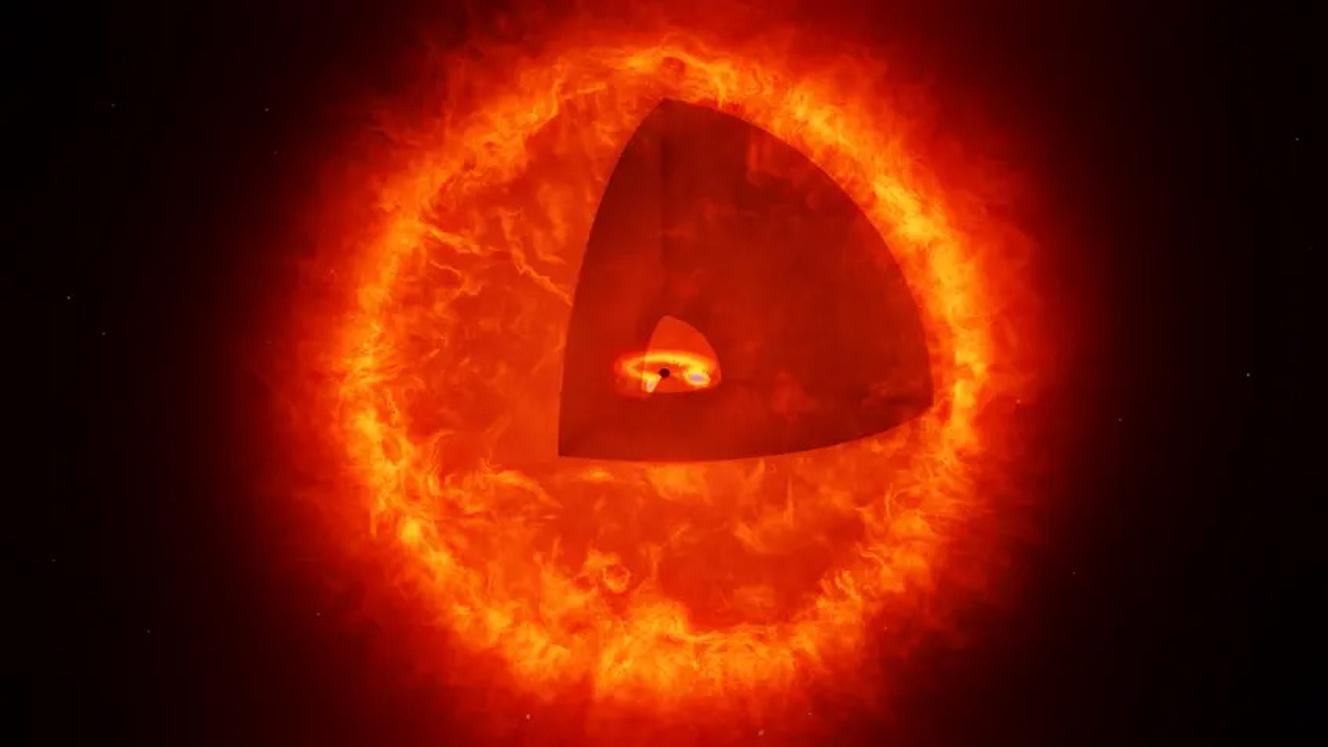

Dans cette chambre, une Belle au bois dormant attend son réveil. Les chercheurs espèrent en effet que des particules mystérieuses, encore jamais vues, vont chatouiller les détecteurs et déclencher l’alarme. Cette substance appartient à la grande et hypothétique famille dite « de la matière noire », celle dont la masse expliquerait la cohésion des galaxies et bien d’autres phénomènes astrophysiques liés à la gravitation. « Pour 1 kilo de matière ordinaire, on aurait cinq fois plus de matière noire », résume Paolo Privitera, de l’université de Chicago (Illinois), porte-parole de l’expérience. Elle serait donc partout, y compris sous la roche du laboratoire souterrain de Modane, construit par le CNRS au début des années 1980, en même temps que le tunnel routier, pour abriter des expériences de physique des particules.

« Le principe ressemble à la pétanque. Lorsqu’une boule en touche une autre au repos, elle fait bouger cette dernière. La plupart des détecteurs de matière noire marchent ainsi », observe Antoine Letessier-Selvon. Depuis plus de vingt ans, des expériences comme Xenon, CDMS ou PandaX ont rassemblé des tonnes de noyaux lourds (xénon, germanium…) pour espérer voir un de ces atomes bouger sous les coups d’une matière noire assez massive. Sans rien trouver.

Augmenter la masse de détecteurs

Alors le physicien et ses collègues visent une matière noire qui soit dix à cent fois moins lourde, et plus légère même qu’un seul proton. « La matière noire que nous cherchons est un cochonnet, voire une balle de ping-pong. Aucune chance qu’elle fasse bouger une boule », poursuit Antoine Letessier-Selvon, auteur de Marcel, Lulu et la matière noire(CNRS éditions, 128 pages, 15 euros).

Ils ont donc changé de méthode et cherchent, en outre, une matière différente, qui appartiendrait à une sorte de monde parallèle, le secteur sombre. C’est une hypothèse de théoricien en vogue, qui imagine toute une collection de particules exotiques qui interagiraient avec leurs propres forces. Et qui pourraient agir autrement que par leur masse sur les constituants de notre Univers. Comme si nous étions envahis de moustiques invisibles nous piquant très rarement. « Nous serons les premiers à regarder à des échelles de masses si petites ! », s’enthousiasme Paolo Privitera.

Plus concrètement, un « cochonnet » venu de ce monde étrange pourrait faire bouger non pas un noyau d’atomes, mais les électrons qui lui tournent autour. D’où le recours à des capteurs dits « CCD », au principe similaire à ceux des appareils photo numériques qui transforment les grains de lumière en signal électrique. Faits ici de silicium ultrapur, ils expliquent le « C » de Damic-M, pour « Dark Matter in CCD at Modane ».

Grâce à eux, la perturbation d’un seul électron pourrait être vue. Paolo Privitera montre des images de ce qui pourrait se passer. Sur un fond gris, des tirets blancs bien droits ou de petits « vers » se tortillant signent le passage d’une « grosse » particule ordinaire comme un rayon gamma, ou un rayon cosmique (des particules tombées du ciel). A l’inverse, un point blanc bien net serait le signe du passage de matière noire.

L’une des difficultés a été de mettre au point ces CCD, usinés par Teledyne Dalsa aux Etats-Unis, et leur technique de lecture, à la précision inégalée.

Ces CCD ont une autre propriété : plus il y a de silicium, plus grande est la probabilité qu’un électron soit chatouillé par cette fugace matière noire. D’où la nécessité d’augmenter la masse de détecteurs. Ceux du prototype pesaient 26 grammes. Damic-M passera dans quelques semaines à 350 grammes, répartis en vingt-six modules de moins de 1 millimètre d’épaisseur. Et le double dans deux ans, si l’expérience se prolonge. « En moins d’une semaine, nous aurons les mêmes résultats qu’en quatre-vingt-dix jours avec LBC », constate Antoine Letessier-Selvon, qui calcule que leur « caméra » fait près de un milliard de pixels, soit trois fois moins que la plus grande installée récemment sur le télescope Vera Rubin au Chili.

Diminuer les parasites

L’autre défi majeur est de diminuer les parasites et les faux amis prêts à faire prendre des vessies pour des lanternes. La roche montagneuse en écarte beaucoup, notamment les flux de muons, de gros électrons émis par divers processus astrophysiques. Cinq par jour et par mètre carré tombent sur les détecteurs, soit un million de moins qu’en surface. Des protections en polyéthylène et en plomb bloquent les neutrons et les rayonnements émis par des noyaux radioactifs, dont le gaz radon présent dans l’air, qui est donc filtré. Le plomb vient de constructions antiques dont l’âge, environ 2 000 ans, a fait chuter la radioactivité résiduelle. Il a été refondu et débarrassé des impuretés pour être moulé en belles briques noirâtres.

Mais ce n’est pas suffisant. L’enceinte de l’expérience, qui contient les détecteurs sous vide et à basse température, environ – 140 °C, est en cuivre électroformé, une technique très sophistiquée qui évite toute contamination radioactive. Un laboratoire américain spécialisé, le Pacific Northwest National Laboratory, a réalisé cette pièce-clé, qui attend son transfert au fond d’une mine canadienne, protégée des rayons cosmiques qui gâcheraient le soin mis dans cette réalisation. En outre, même les câbles électriques reliant les CCD ont été spécialement conçus pour ne pas induire de pollution dans la détection.

Avec tous ces efforts, les CCD devraient recevoir seulement un faux ami par jour, vingt fois moins que pour le prototype.

Alors, Michelangelo Traina, de l’université de Cantabrie (Espagne), prend grand soin de ces pièces avant l’assemblage final, prévu à la fin de l’année. Il met au point le système d’azote gazeux qui est injecté dans l’armoire contenant les précieux vingt-six modules. Ces derniers sont arrivés seulement en mai, après avoir voyagé dans un conteneur protégé des rayonnements par seize tonnes de fer et après avoir patienté, eux aussi, au fond de la mine canadienne du Snolab.

Les chercheurs sont optimistes. Dans une prépublication à paraître dans Physical Review Letters, ils exposent comment, avec leur prototype, ils ont déjà exclu certaines masses de ces particules. « Même pour les spécialistes, ces résultats ont été une surprise », rappelle Antoine Letessier-Selvon.

Damic-M devrait débuter à la fin de l’année, installée dans une pièce spéciale sous la LBC. Puis ils attendront plusieurs mois avant d’« ouvrir la boîte » et de découvrir ses précieuses données, afin de savoir si une fenêtre s’est ouverte sur le monde parallèle qui structure l’Univers.

[Source: Le Monde]