La Chine rêvée d’Adolphe Thiers s’expose au Louvre

La collection du journaliste, écrivain et homme d’Etat de la IIIᵉ République, qui cultivait une passion pour l’empire du Milieu, est réunie dans le musée parisien.

On connaît le journaliste, patron de presse, avocat, historien, académicien et homme politique Adolphe Thiers (1797-1877) – il fut plusieurs fois député, ministre du roi Louis-Philippe Ier, président du Conseil et président de la République, en 1871, après la chute du Second Empire. On s’en souvient comme d’un bourgeois monarchiste qui devint l’un des artisans de la IIIe République, et comme l’implacable « bourreau de la Commune », qui mit fin, dans un bain de sang, à l’insurrection parisienne au printemps de 1871.

Mais qui connaît la passion pour la Chine qui animait cet homme à l’insatiable curiosité ? Un engouement né dès son adolescence, révèle Jean-Baptiste Clais, conservateur en chef au département des objets d’art du Musée du Louvre. Pour l’exposition « Une passion chinoise. La collection de monsieur Thiers », dont il est le commissaire, il s’est plongé dans le fonds réuni par Adolphe Thiers tout au long de sa vie. Il a également compulsé les ouvrages spécialisés sur l’empire du Milieu que l’amateur − il n’y mit jamais les pieds ! − acquérait en France mais aussi dans les différents pays d’Europe qu’il visitait pour ses activités politiques.

Penchant artistique

« Thiers est un précurseur de la collection d’art chinois en Europe, assure l’historien. Personne, à l’époque, ne s’y intéressait. Lui y a été sensibilisé enfant, soit parce qu’il avait lu Voltaire, des récits de jésuites, soit parce qu’il avait vu des pièces chinoises à Aix-en-Provence, où il vivait avec sa mère et où il fit ses études de droit. » Jean-Baptiste Clais a également épluché la considérable correspondance que le voyageur entretenait avec des spécialistes ainsi que les articles de presse et la littérature de l’époque évoquant cet homme à la forte personnalité qui comptait autant de zélateurs que de détracteurs. Mais dont le penchant artistique ne laissait pas indifférent.

Quand Félix-Sébastien Feuillet de Conches salue, en 1856, « un des premiers sinophiles de ce temps-ci, et dont le cabinet doit être visité par toute personne curieuse de l’art en Chine », Chateaubriand, dans Mémoires d’outre-tombe, porte, en 1836, ce jugement : « M. Thiers mêle à des mœurs inférieures un instinct élevé ; tandis que les survivants féodaux, devenus cancres, se sont faits régisseurs de leurs terres, lui, M. Thiers, grand seigneur de renaissance, voyage en nouvel Atticus, achète sur les chemins des objets d’art et ressuscite la prodigalité de l’antique aristocratie. »

Les œuvres et documents réunis pour l’exposition proviennent d’un legs au Louvre de 1881 voulu par la veuve du collectionneur, Elise Dosne-Thiers. La plupart dormaient dans les réserves de l’établissement, quelques pièces étaient exposées sous vitrine, disséminées dans différents espaces du musée. Toutes ont été nettoyées et restaurées par les ateliers du Louvre pour la présentation. Le commissaire a bénéficié aussi de prêts de la Fondation Dosne-Thiers, située place Saint-Georges, dans le 9e arrondissement de Paris, et fermée actuellement pour travaux. Au total, 170 œuvres datant majoritairement des XVIIIe et XIXe siècles : rouleaux, livres, gravures, porcelaines, jades, laques, ivoires et bronzes, présentés dans deux espaces de la rotonde Sully, dans une scénographie aérée et élégante.

Copies de chefs-d’œuvre

Le début du parcours s’attache à illustrer les nombreuses facettes de l’ambitieux personnage, dont Honoré de Balzac se serait inspiré pour son Rastignac. On découvre son costume d’académicien − il est élu à l’Académie française à l’âge de 36 ans −, des exemplaires du journal qu’il crée, Le National, où le libéral multiplie les articles en opposition au roi Charles X, plusieurs tomes de son Histoire de la Révolution française, gros succès de librairie, des exemplaires de la correspondance entretenue avec des dignitaires européens pour nourrir ce travail.

De nombreux livres aussi sur la Chine, son histoire, sa population, son économie. Son goût pour l’art est illustré par une série de copies de chefs-d’œuvre remarqués lors de ses visites de grands musées qu’il fait réaliser par des artistes locaux. « Sa passion pour l’art va servir son ambition sociale et, réciproquement, ses réseaux lui permettent de nourrir sa collection », précise Jean-Baptiste Clais. Une gravure de 1845 représente Adolphe Thiers dans son hôtel particulier garni de tableaux, d’estampes, de sculptures, de plats et de grands vases chinois.

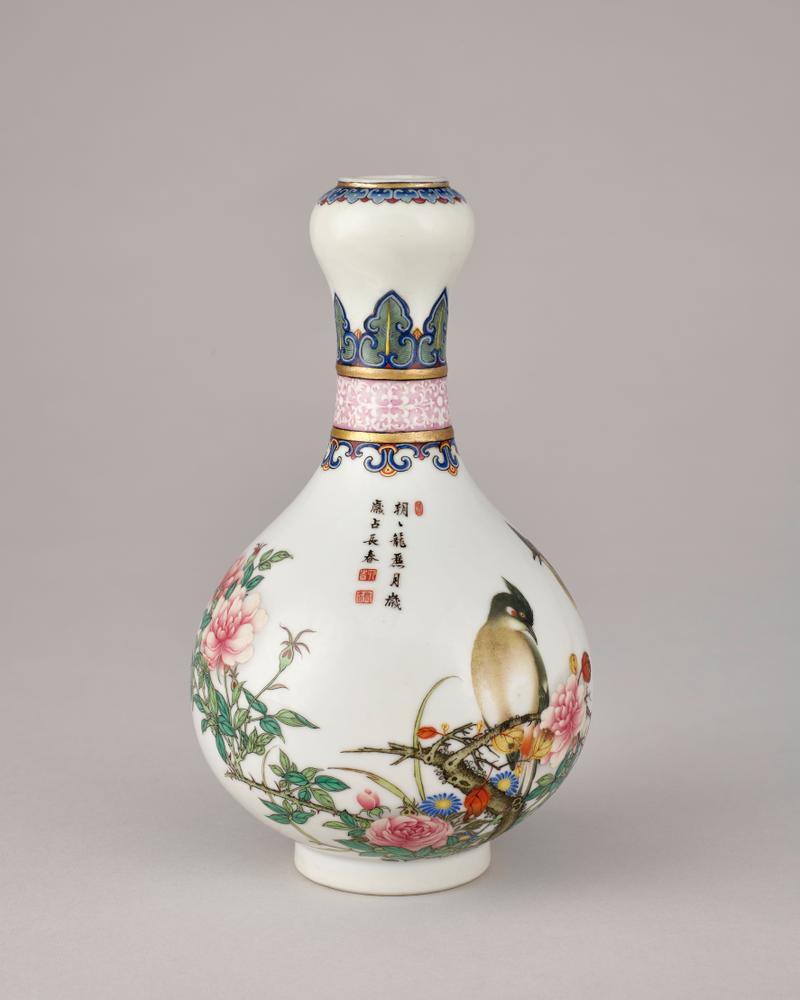

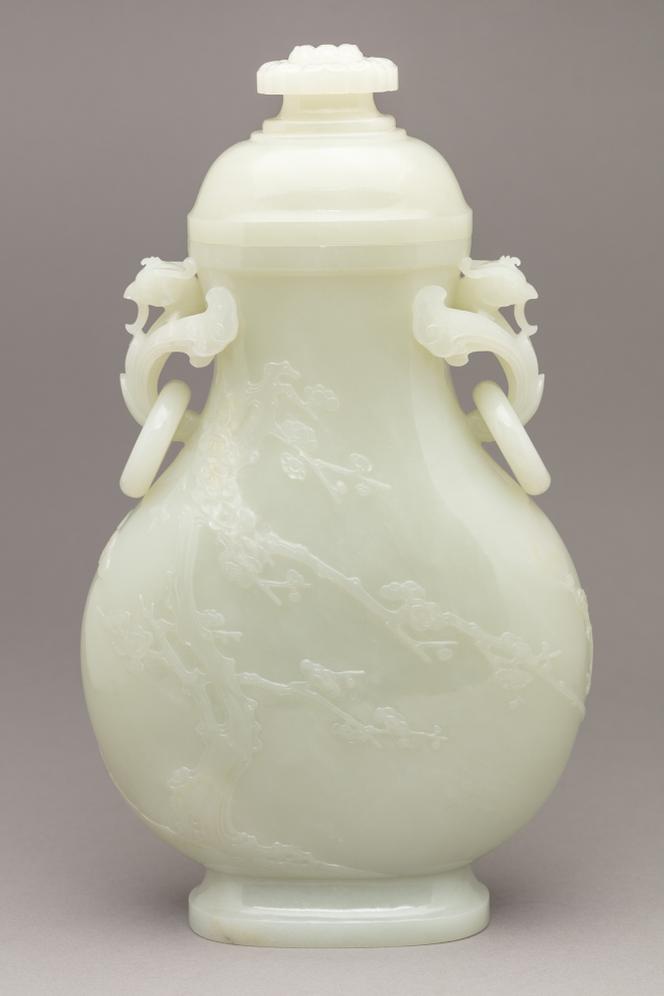

Beaucoup ont disparu pendant la Commune, lors de l’incendie, en mai 1871, des appartements de celui qui était alors chef du gouvernement. Des Parisiens des quartiers populaires s’étaient alors soulevés contre son gouvernement, signataire de l’armistice avec la Prusse. Un épisode qui s’acheva par le massacre de dizaine de milliers de communards lors de la « semaine sanglante ». Un certain nombre de pièces ont été sauvées, dont plusieurs chefs-d’œuvre de la dynastie Qing (1644-1911), que l’on peut découvrir dans le deuxième espace de l’exposition. Parmi les objets les plus remarquables, un exceptionnel rouleau réalisé pour l’empereur Qianlong représentant les festivités du Qingming ; une précieuse porcelaine impériale à décor de fleurs et d’oiseaux, également destinée à Qianlong ; un vase-bouteille en jade blanc aux anses délicatement sculptées à décor de phénix ; des plats en porcelaine « parmi les plus beaux d’Europe », rapporte la presse de l’époque, dont le collectionneur garnissait ses murs.

« J’ai fait ce que j’ai pu pour réunir quelques échantillons de ce que les Chinois savent faire. Malheureusement, ma fortune ne me permettait pas d’acheter toujours les objets que je rencontrais ; pourtant, avec de la persévérance, de nombreux voyages et quelque habitude de juger les ouvrages matériels du Chinois, je suis parvenu à en réunir quelques-uns qui ont, à mes yeux, une grande signification », écrit Adolphe Thiers modestement, en 1831, au sinologue Jean-Pierre Abel-Rémusat. Aujourd’hui, leur valeur est estimée à plusieurs millions d’euros sur le marché de l’art.

[Source: Le Monde]