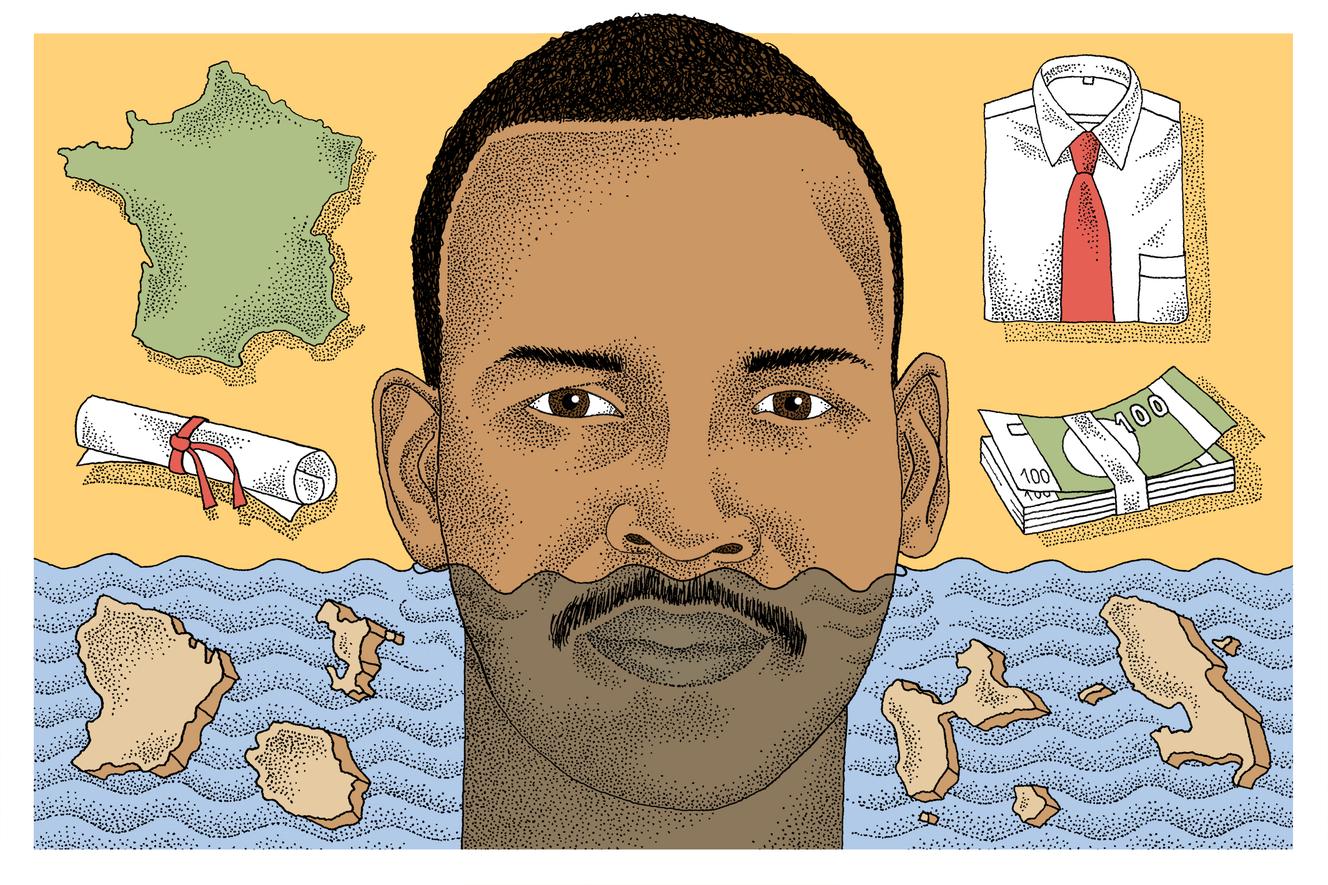

Pour les étudiants et diplômés d’outre-mer, de l’injonction au départ au dilemme du retour

Venus dans l’Hexagone pour poursuivre leurs études, de nombreux jeunes ultramarins se retrouvent tiraillés entre perspectives professionnelles et attachements familiaux.

L’appréhension grandit depuis quelques semaines chez Rony Culé. L’étudiant de 22 ans, arrivé il y a deux ans de Martinique pour intégrer l’Ecole nationale de l’aviation civile, à Toulouse, va être fixé cet été sur le centre d’affectation où il effectuera sa troisième et dernière année. Ce futur ingénieur des systèmes de sécurité aériens souhaiterait pouvoir la passer chez lui, à la Martinique. « On n’est pas sûr de ce qui peut tomber exactement, donc j’évite de trop me projeter. Mais si je peux rentrer, je le fais. »

Près de 45 % des bacheliers d’outre-mer, soit quelque 39 700 sur un total de 87 900 étudiants, étaient inscrits dans l’enseignement supérieur dans l’Hexagone à la rentrée 2023, selon les derniers chiffres du ministère de l’enseignement supérieur. Les 15-25 ans représentent la tranche d’âge de la population ultramarine la plus concernée par les départs, selon une enquête sur l’insertion professionnelle des jeunes ultramarins parue en 2011 dans Population, la revue de l’Institut national d’études démographiques (INED).

En cause, le marché de l’emploi particulièrement en tension dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) ainsi que des niveaux de chômage très élevés « sans commune mesure avec celui observé dans les départements de métropole », vient appuyer une publication de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) de 2017. Mais pas seulement. « Il y a une très forte injonction à la mobilité, avec notamment une absence de diversité de formations dans de nombreuses universités locales, donc l’obligation de faire le détour par l’Hexagone pour se former », complète Florence Ihaddadene, coordinatrice de la publication de l’Injep. Sociologue et maîtresse de conférences en science de l’éducation, à l’université de Picardie Jules-Verne, ses recherches concernent principalement le cas des jeunes Réunionnais.

La question du départ se pose alors très tôt dans les orientations scolaires. « Dès le collège, j’étais fixé. Je savais que je voulais m’orienter vers l’ingénierie, donc qu’il faudrait partir. Il n’y a pas assez de filières du supérieur à la Martinique, mis à part la classe prépa », se souvient Rony Culé.

« Si on m’avait laissé le choix, je ne serais jamais partie »

Si, dans les territoires ultramarins, l’offre universitaire s’est considérablement développée ces dernières années, elle reste limitée le plus souvent aux premiers cycles, relève l’INED dans son étude de 2011. Affectée à la faculté de pharmacie de Bordeaux à l’issue de son année de parcours d’accès spécifique santé, Savitrie Viranin, 26 ans, a encore le souvenir des larmes versées à l’aéroport en Guadeloupe, en 2021, au moment de traverser l’Atlantique : « C’est très paradoxal parce qu’on est triste et, en même temps, on va vers l’inconnu. On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais c’est sûr que ça reste un déferlement parce qu’on sort d’une année où on était isolé, où on a beaucoup travaillé. Et finalement, à peine reçoit-on l’affectation qu’il faut déjà dire au revoir et s’en aller. » L’étudiante en cinquième année de pharmacie, première de sa famille à partir pour suivre de longues études, envisage un retour à la Guadeloupe d’ici « grand maximum » trois ans, en comptant sa dernière année d’études.

« Les jeunes ultramarins sont très attachés à leur territoire d’origine. Ils partent généralement avec l’idée qu’ils vont rentrer. La question, c’est à quel moment : dès qu’on a le diplôme en main ou après avoir fait un peu carrière, en prenant le risque de ne plus pouvoir rentrer ? », expose Florence Ihaddadene.

Si certains partent déjà avec ce désir de retour, cette idée peut aussi « se construire sur place, dans l’expérience de la migration », analyse Michel Tondellier, sociologue et maître de conférences à l’université des Antilles. Le chercheur s’est penché sur le retour des jeunes Antillais après une période d’études ou d’emploi dans l’Hexagone, dans le cadre d’une enquête en cours pour l’Injep. Il préfère le terme « migration » à celui de « mobilité » pour parler de ces départs. « Il y a un arrachement du territoire d’origine, de son environnement social et géographique, de son climat. »

Ayant toujours vécu à la Martinique, Rony Culé dit ressentir un manque perpétuel depuis son arrivée : « C’est un gros changement d’être loin de ses proches. J’ai toujours l’impression d’avoir un train de retard sur ce qui passe là-bas », confie l’étudiant.

« Je suis très famille, et c’est toujours un peu difficile de voir que la vie évolue, et qu’on est en train de rater beaucoup de moments importants avec elle », confirme Julie Rasolofoson, 25 ans. L’étudiante en sixième année de médecine à Strasbourg a quitté La Réunion « à reculons » il y a trois ans pour son externat – le cursus n’était à l’époque pas ouvert sur l’île. « Je l’ai fait parce que j’étais obligée, mais, si on m’avait laissé le choix, je ne serais jamais partie. Une fois arrivée en France, c’est compliqué : les étudiants ont déjà passé trois ans ensemble, ce n’est pas évident de se faire d’autres copains dans la promo que ceux qui sont venus avec toi. »

Faciliter la réintégration de ceux qui reviennent

Une sorte de calcul se fait entre la qualité de vie que ces jeunes ont dans l’Hexagone et celle qu’ils pourraient avoir en rentrant. Et pas seulement en matière d’emploi, souligne Michel Tondellier : « En traversant l’Atlantique, ils trouvent certes du travail, mais est-ce que le travail, c’est tout dans la vie ? Et est-ce que, finalement, gagner de l’argent vaut le coup de sacrifier la proximité géographique, la proximité émotionnelle avec la famille et les amis ? C’est aussi faire une croix sur ce qu’on a potentiellement envie de transmettre à ses enfants, comme ses racines. »

La fratrie martiniquaise de Chloé Jean-Baptiste, 21 ans, a été préparée à partir depuis le plus jeune âge par leurs parents, qui ont eux-mêmes fait une partie de leur cursus de l’autre côté de l’Atlantique. « Ils nous avaient prévenus dès le début qu’il n’y aurait pas de travail si on restait », évoque l’étudiante en école d’ingénieurs à Toulouse. Elle n’envisage pas de retour avant au moins cinq ans en raison du manque de perspective professionnelle : « Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir revenir comme on veut. J’aurais tellement aimé qu’il y ait de grandes écoles aux Antilles. »

Son frère Guillaume, 23 ans, lui aussi passé par un cursus d’ingénieur, abonde : « Au fond de nous, on a forcément envie d’apporter nos connaissances sur l’île, mais les salaires n’en sont pas dignes. Et c’est difficile de trouver des projets intéressants. » Le jeune diplômé de l’université de technologie de Compiègne (Oise) a intégré en 2024 ungraduate program (formation accélérée proposée aux jeunes diplômés) en CDI dans une grande entreprise française du BTP. « Pour l’instant, je compte rester sur le long terme dans l’Hexagone et y faire la majorité de ma vie. Si je retourne à la Martinique pour m’installer, ce sera un peu avant la retraite », planifie-t-il.

Plus ces jeunes sont diplômés, plus il y a de chances qu’ils vivent l’expérience d’une migration durable, avançait par ailleurs l’enquête de l’INED en 2011. Mais une nouvelle dynamique s’installe : « Là où, pendant longtemps, rentrer était un échec, c’est en train de changer, observe Florence Ihaddadene. Depuis le Covid, de nombreuses associations et partenariats se montent. Il y a vraiment une mobilisation pour un retour heureux. » Ainsi l’association Retour péi, à La Réunion, s’appuie sur des entreprises locales pour réintégrer les jeunes qui reviennent.

Le départ n’est ainsi plus aussi définitif qu’avant, estime Michel Tondellier, en soulignant notamment l’évolution des dispositifs d’accompagnement : « Entre les années 1960 et maintenant, il n’y avait pas autant de rotations d’avions et, surtout, il n’y avait pas autant d’aides. C’était souvent un aller simple. » Aujourd’hui, les étudiants peuvent bénéficier d’un billet aller-retour tous les ans financé par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Il y a des jeunes qui ont quasiment une vie transatlantique, qui travaillent un peu à un endroit, qui reviennent quelques années sur leur territoire d’origine, qui perdent leur boulot et repartent », fait valoir Michel Tondellier. Florian Raphose, qui a grandi entre la Guyane et la Martinique, est arrivé en 2016 à Bordeaux pour poursuivre des études d’ingénieur. Aujourd’hui salarié dans le secteur du design à Paris, le jeune homme de 29 ans dit qu’il n’est pas prêt à rentrer définitivement chez lui, sur des « territoires peu propices à [son] type d’activité », estime-t-il. Il pense mobilité avant tout et envisage de se lancer en indépendant : « L’idée, c’est d’acquérir ce statut et cette activité pour ensuite pouvoir me rapprocher de mon île et de ma famille. » Il s’imagine déjà au Brésil.

[Source: Le Monde]