Pour les 100 ans de Frantz Fanon, la Martinique redécouvre l’enfant du pays

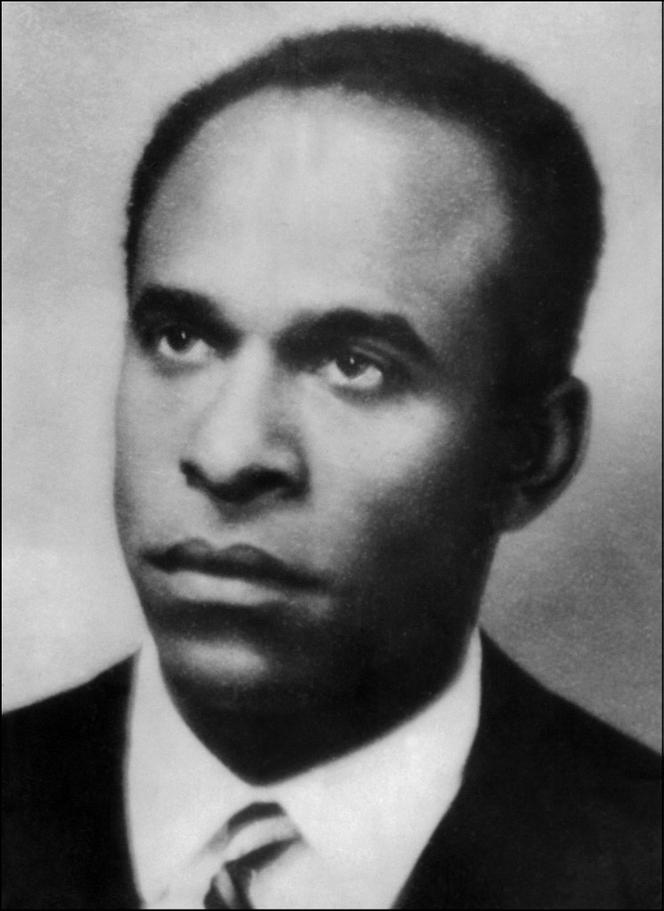

Figure centrale de la pensée anticoloniale, le psychiatre et écrivain mort en 1961 reste pourtant mal connu, y compris sur son île natale. Le centenaire de sa naissance, le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, est l’occasion de replacer son œuvre dans la réflexion contemporaine, à travers une série d’hommages.

Représentations théâtrales, conférences internationales, colloques universitaires, rencontres littéraires, débats… En Martinique, les hommages à Frantz Fanon se télescopent à l’approche du centenaire de la naissance de ce penseur majeur de l’anticolonialisme. Né à Fort-de-France le 20 juillet 1925, ce psychiatre et écrivain s’est illustré bien loin de son île natale, principalement dans son engagement pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1950, avant sa disparition des suites d’une leucémie, en 1961, dans un hôpital militaire de Washington. Il n’empêche : l’île antillaise, qui compte un lycée Frantz-Fanon et de nombreux lieux publics baptisés en l’honneur de l’auteur de Peau noire, masques blancs (Seuil, 1952) et Les Damnés de la Terre (La Découverte, 1961), célèbre avec ferveur l’enfant du pays.

« Peau noire, masques blancs, c’est complètement obsolète », assène l’écrivain Raphaël Confiant lors d’une conférence organisée, jeudi 3 juillet, par le parti politique Martinique Ecologie, dans l’ancien hémicycle de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM). Cet essai sur l’aliénation coloniale aux Antilles critique surtout « les obsessions » de la société martiniquaise dans les années 1940, explique l’intervenant, auteur de la biographie romancée L’Insurrection de l’âme. Frantz Fanon, vie et mort du guerrier silex (Caraïbéditions, 2017).

En conclusion de sa présentation sur la difficile survivance de la pensée de « l’icône Fanon » dans l’Algérie actuelle, lui qui a vécu dans le pays dans les années 1950, cet ancien doyen de la faculté de lettres et sciences humaines de l’université des Antilles invite à « jeter un regard critique » sur l’œuvre du militant anticolonialiste.

« Pourquoi n’a-t-il pas été enterré en Martinique ? »

Pour son quasi-homonyme, l’avocat Raphaël Constant, les écrits de Fanon doivent être appréhendés « de manière globale, non pas tant dans ce qui est dit littéralement, mais dans les mécanismes qu’il décrypte », oppose-t-il. Président du Cercle Frantz-Fanon, l’ancien bâtonnier du barreau de Fort-de-France avait livré une présentation, avec force anecdotes, sur la jeunesse en Martinique du futur psychiatre, sa scolarité dans le chef-lieu de la colonie, son engagement en 1943 dans le mouvement de la dissidence antillaise contre le régime de Vichy parti combattre en Europe aux côtés de l’armée française de libération.

Mais dans une lettre qu’il écrit à sa mère, alors qu’il se trouve « sur le front, en Alsace », aux côtés de soldats issus de l’empire colonial victimes de discrimination, Fanon dit s’être « trompé » sur la France. Il en vient, progressivement, à rejeter le colonialisme. De retour en Martinique à la fin de la guerre, il décroche son bac à Fort-de-France et soutient la campagne électorale du poète et essayiste Aimé Césaire lors des législatives de 1945, avant de partir étudier la médecine à Lyon. Devenu psychiatre, il quitte son île natale en 1953 et est donc nommé chef de service à l’hôpital de Blida-Joinville, en Algérie.

Une quinzaine de jours avant la conférence, le 17 juin, avait lieu une matinée commémorative organisée par la Collectivité territoriale à l’attention des collégiens, dans le grand théâtre Tropiques Atrium Scène nationale, à Fort-de-France. L’écrivain et sociologue Malik Duranty, le poète et universitaire Steve Gadet et Mireille Fanon-Mendès-France, fille du penseur et présidente de la Fondation Frantz-Fanon, ont échangé avec quelque 300 élèves venus de cinq communes de l’île. Dans l’auditoire, les questions ont fusé. « Pourquoi Frantz Fanon n’a-t-il pas été enterré en Martinique ? », a interrogé un adolescent. « Il avait, semble-t-il, émis l’envie d’être enterré en Algérie », a répondu Mireille Fanon-Mendès-France.

Les intervenants s’étaient donné l’objectif de rendre le célèbre auteur « plus approchable » pour la jeunesse et de « relier sa pensée avec les défis que nous rencontrons aujourd’hui », notamment sur « cette question identitaire qui nous met en tension très facilement aux Antilles », explique Steve Gadet à l’issue de la rencontre. « On a réussi peut-être partiellement », veut croire le maître de conférences en études anglophones à l’université des Antilles.« Frantz Fanon mériterait d’être davantage enseigné dans les écoles martiniquaises », exhorte Michelle Monrose, élue de la CTM et présidente de la commission chargée des affaires culturelles.

« Les Mains parallèles », œuvre méconnue

Plus inattendue parmi les nombreux événements au programme des commémorations : une série de représentations de la pièce Les Mains parallèles, œuvre théâtrale méconnue, écrite en 1949 par le futur psychiatre alors étudiant à Lyon. Dans cette œuvre surréaliste, le spectateur est transporté sur une île grecque imaginaire plongée dans les ténèbres. « Ce qu’on entend dans cette pièce de théâtre, c’est la vibration d’Aimé Césaire », commente Aimé Charles-Nicolas, professeur émérite de psychiatrie à l’université des Antilles et président de l’association First Caraïbes, organisatrice de ce spectacle et de nombreux autres événements commémoratifs.

Un samedi de mai, un colloque scientifique, en présence d’une dizaine d’intellectuels français et étrangers invités par First Caraïbes, avait attiré plusieurs centaines de personnes dans un hôtel de Sainte-Luce. « Il n’y a eu aucune célébration officielle institutionnelle du centenaire de Frantz Fanon en Hexagone », déplorait la députée parisienne Danielle Obono (La France insoumise) après son intervention. Même si Fanon, un biopic réalisé par Jean-Claude Barny, est sorti dans les salles de la métropole en avril.

Toujours « trop peu connu » sur son île natale, l’écrivain martiniquais « est étudié dans des universités nord- et sud-américaines, africaines et européennes comme l’un des plus grands penseurs du XXe siècle », se félicite Michelle Monrose. A l’ère « du complotisme, de la désinformation parfois orchestrée aux plus hauts niveaux des États »,l’exigence de Fanon « à toujours entretenir une pensée critique pour se forger sa propre opinion est d’une actualité brûlante », assure l’élue.

[Source: Le Monde]